貸与品を毀損・紛失・返還しない社員に損害賠償を請求する方法について、労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。

貸与品を毀損・紛失・返還しない社員への損害賠償請求

損害賠償請求権の発生根拠

社員が貸与品を毀損・紛失・返還せずに、会社に損害を発生させた場合、会社から社員に対して賠償請求することは可能です。

ただし、社員自身に貸与品の毀損・紛失・不返還について、故意又は過失がある場合に限られます。

債務不履行責任

使用者と労働者との間には、労働契約関係があり、労働義務及びそれに付随する義務として使用者に損害を与えないように配慮する義務を負っています。

貸与品については適性に使用して、毀損・紛失・不返還とならないようにする義務があります。この義務は貸与時に誓約書などで明らかにしておきます(誓約書等の書式は後記のとおりです)。

労働者が故意又は過失により、労働関係の義務違反によって使用者に損害を与えれば、債務不履行による損害賠償を免れず、原則として相当因果関係にある全損害の賠償責任を負います(民法415条、416条)。

不法行為責任

また、労働者が、故意又は過失により使用者からの貸与品を毀損・紛失した場合は、民法709条による不法行為による損害賠償責任も発生します。

請求できる損害賠償額の発生

問題は、常に会社が損害賠償請求できるのかということです。

裁判では、損害賠償請求を無制限に認めることは、資力の乏しい労働者にとって過酷であるとの理由で、使用者の労働者に対する損害賠償請求をすべて否定、または一部に制限する例が多く存在します。

過失がない場合

まず、労働者が労働過程において通常求められる注意義務を尽くしている場合には、「過失」がないため、損害賠償義務は生じません。

裁判例でも、労働者が雇用契約において負う義務は、使用者の指示に沿うべく努力する義務にとどまるとして、結果的に指示に反して在庫品を残したことを理由とする損害賠償責任を否定した例があります(小川重事件 大阪地裁 平3.1.22判決 労判584・69)。

軽過失の場合

ささいな不注意(軽過失)により損害が発生したとしても、そのような損害の発生が日常的に発生するような性質のものである場合には、損害の発生はいわば労働過程に内在するものとして、損害賠償義務は発生しないと解されます。

このような損害は、使用者としても当然予見できるものであり、労働者を使って利益を上げている以上、そのリスクは使用者が甘受すべきものと考えられるからです。

裁判例でも、「労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当」と判示したものがあります(大隈鉄工所事件 名古屋地裁 昭62.7.27判決 労判505.66)。

故意・重大な過失がある場合

以上とは異なり、労働者に重大な過失や故意で、貸与品の毀損・紛失した場合には、損害賠償義務を負うことになるでしょう。

なお、貸与品を返還しない場合は、故意があると評価可能だと思われます。

労働者の負担割合

相当因果関係がある実損害に限る

まず、損害賠償の対象となるのは、労働者の行為と相当因果関係のある実損害に限られます。

貸与品の場合、よく「新品を購入するの必要な金額」の弁償を求めるケースがありますが、

実損害という観点からは、物品の耐用年数を考慮して減額した金額となるのが通常です。誤解を恐れずに言えば、貸与品と同等の程度のものを中古品として調達するのに必要な金額と考えてもよいかもしれません。

労働者の負担の制限

労働者に損害賠償責任が発生する場合であっても、労働者が常に発生した損害のすべてを負担しなければならないわけではありません(ただし、窃盗や業務上横領等の犯罪的行為については、基本的に全額の賠償義務を免れません)。

この点について、タンクローリー事故を起こした運転手に対する使用者の求償事案である茨城石炭商事事件(最高裁一小 昭51.7.8判決)は、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」という判断基準を示し、求償額を損害額の4分の1に制限しました。その後の判例も、諸般の事情を総合的に考慮し、損害の公平な分担という見地から、一定限度においてのみ使用者の請求を認める判断を示しているものが大半となっています。

負担の程度

どの程度の賠償義務が認められるかはケースバイケースというほかありませんが、①労働者の帰責性(故意・過失の程度)、②労働者の地位・労働条件、③損害発生に対する使用者の寄与度(指示内容の適否、保険加入による事故予防・リスク分散の有無等)などを総合考慮して決められると考えられます。

具体的な負担割合まで示した判例はあまりありませんが、過失による場合は、労働者の負担割合を高くても25%程度にとどめるのが判例の傾向となっています。

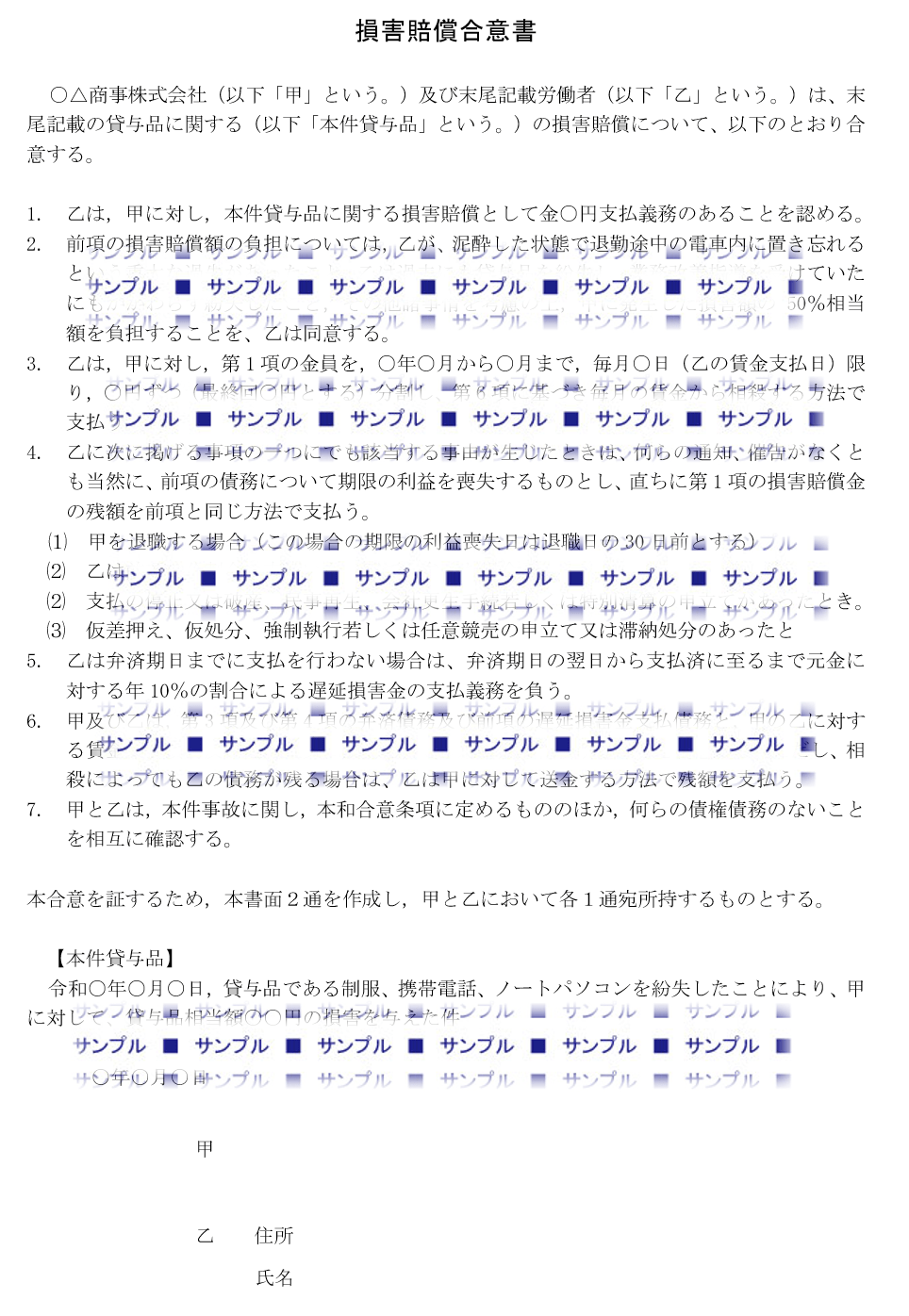

損害賠償させる場合の合意書

上記のとおり会社から労働者に対する損害賠償請求は、仮に労働者に過失がある場合であっても限定されてしまいます。

もっとも、労働者との合意により損害賠償額を定めることは可能です。

ポイント

- 損害賠償の確定:支払う賠償額を明示・負担割合の理由を記載(過失の有無・過去の紛失歴など)

- 支払い方法:分割払いの条件(期間・金額)を明記

- 賃金からの相殺を規定

- 期限の利益喪失:一括支払いが必要な場合

- 債権債務の清算

- 貸与品の明記:紛失した品目と損害額を記載

賠償をさせるための書式はこちら

損害賠償合意書・相殺合意書 2点セット

損害賠償合意書・相殺合意書 2点セット有料(税込1980円) Wordファイルを入手

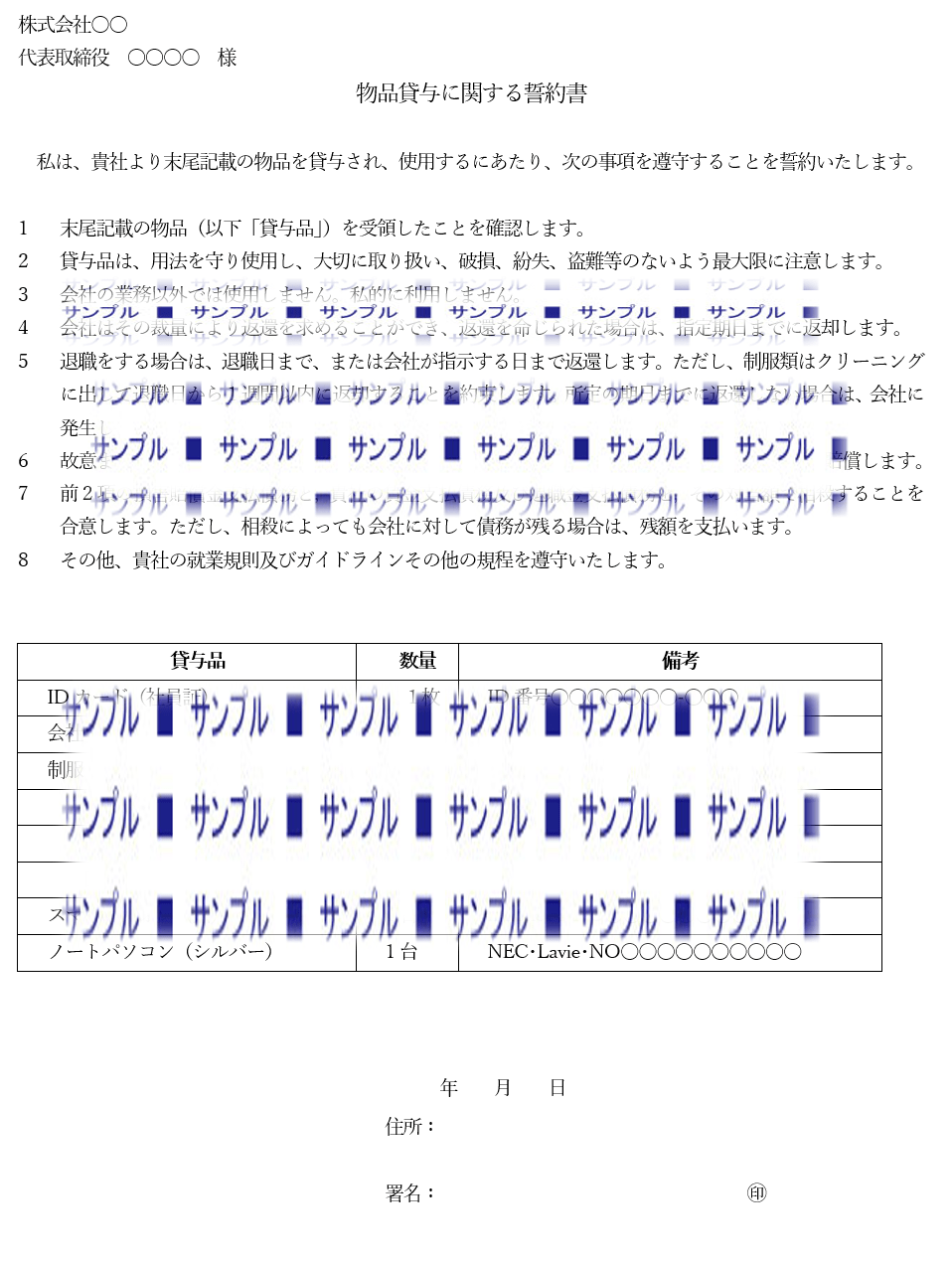

物品貸与に関する誓約書

損害賠償合意書は、貸与品の毀損・紛失・不返還の後に、社員が合意に応じた場合に効力を持ちます。

もっとも、特に社員が退職するような場合には、合意書に応じない場合も少なくありません。

そこで、社員が在職中に、かつ物品を貸与するタイミングで、文書を取り交わすことをお勧めします。

貸与するタイミングであれば、社員も文書へ同意します。

ポイント

- 貸与品の受領確認:指定の物品を受領したことを確認

- 貸与品リストの明記:具体的な品目・数量・識別情報(ID番号など)を記載

- 使用・管理のルール:用法遵守、破損・紛失・盗難禁止、私的利用を禁止

- 返還義務:指定期日までに返却、退職時は期限内に返還(制服類はクリーニング)

- 損害賠償義務:故意・重大な過失による損害は賠償対象

- 相殺の合意:損害賠償金と給与・退職金を相殺可能

- 会社の規則の遵守:就業規則・ガイドラインを遵守することを誓約

貸与品を返還・賠償させるための誓約書はこちら

物品貸与に関する誓約書

物品貸与に関する誓約書有料(税込1980円) Wordファイルを入手

貸与品を毀損・紛失・返還しない場合に罰金を払わせられないか?

以上はケースバイケースで損害賠償請求を決める方法でしたが、貸与品の毀損・紛失・不返還を防ぐため、一律に、罰金や弁償を科すことは可能でしょうか。例えば、制服を返還しない場合は3000円、ノートパソコンを返還しない場合は20万円、携帯電話を返還しない場合は5万円の罰金を科すということは可能でしょうか。

結論として、事前に一律金額の罰金を定めることは出来ません。

理由は、①損害賠償の予定の禁止に違反すること、②懲戒処分の合理性・相当性の問題があること、にあります。

損害賠償の予定の禁止

労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損宮賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。

損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に、賠償すべき損害額を一定の金額として定めておくことをいいます。

労働者がミスにより会社の機器や道具等に損害を与えたり、金銭や在庫等に不足を生じさせた場合に、一定額ないし一定の基準で算出される額の損害賠償を負担することを予め約定することを禁止するものです。

貸与品の毀損・紛失・不返還の場合に、一律に罰金を科すことはに、労基法16条の損害賠償の予定の禁止に違反しますので、認められません。

懲戒処分の合理性・相当性の問題

貸与品の毀損・紛失・不返還による罰金制度は、給料から一定額を差し引く減給処分の一種とも考えられます。

労基法第91条は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」として減給の懲戒処分の限界を定めています。

例えば、月給が30万円の社員であれば,平均賃金の1日分は大体1万円となりますので,その半額である5000円以下が1事案あたりの減給額の限界となります。

1回の備品紛失事案につき50,000円の罰金を科すことは労基法91条に違反することになります。

また、懲戒処分が有効となるためには、「社会通念上相当」(労契法15条)であることが有効要件となります。

相当性とは,簡単に言えば懲戒処分が「重すぎないこと」です。相当性は「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして」判断するとされています。具体的には、労働者の行為の態様・動機、業務に及ぼした影響、損害の程度のほか、労働者の反省の態度・情状・過去の処分歴などの諸事情を総合考慮して判断されます。

貸与品の毀損・紛失・不返還の場合に、損害の程度、過失の程度などを考慮せずに、一律に5万円の罰金(減給の制裁)を科すことは、社会通念上相当ではないと判断される可能性が極めて高いといえます。

事案に応じて損害賠償を請求すること自体は問題なし

貸与品の毀損・紛失・不返還の事案が発生した都度、従業員の態様や起こした回数等に応じ、その都度会社と労働者で協議の上で損賠外傷額を決め、労働者にそれを支払わせるといったことは可能です。

この場合は、「損害賠償額の予定」にも、「(減給の)懲戒処分」にも該当しないからです。

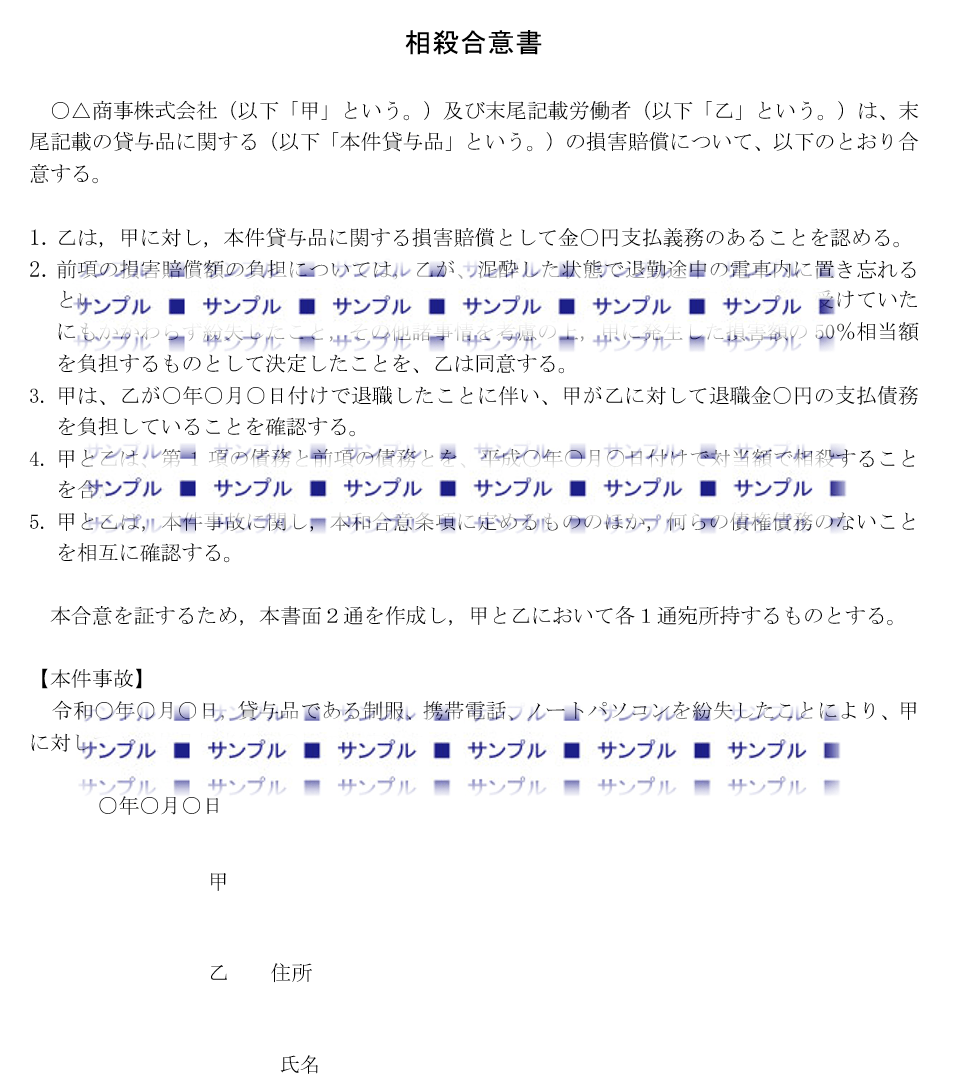

損害賠償を給料や退職金から相殺・天引きする方法

相殺合意書をとる

損害賠償を給料や退職金から相殺・天引きするためには、その旨労働者の同意を得る必要があります。

同意を得ずに、一方的に相殺や天引きはできません。

労働基準法第24条は賃金の全額払いの原則を定め、会社・使用者が賃金債権を受働債権とする相殺は禁止されています(関西精機事件・最二小判昭31.11.2 日本勧業経済会事件・最大判昭36.5.31)。

しかし、これはあくまでも会社・使用者が、労働者の賃金債権を一方的に相殺する場合の規制であり、会社・使用者と労働者が合意により相殺する場合は例外的に許容されます(日新製鋼事件•最二小判平2・11・26)。

ただし、賃金全額払い原則の趣旨(労基法24条)から、許容されるのは、労働者がその自由な意思に基づき同意した相殺、すなわち、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限られるとされています。そして、同意が労働者の自由な意思に基づくという認定は.厳格かつ慎重に行われなければならないとされています(全日本空輸事件・東京地判平20・3 ・ 2 4労判963号47頁など)。

したがって、したがって、合意相殺により賃金からの控除をする場合には、必ず相殺合意に関する文書を取り交わしておくべきでしょう。

下記は退職金と相殺する場合の相殺合意書です。

損害賠償額を毎月の賃金から相殺・天引きする場合は、上記損害賠償合意書(第6項の規定)を参照してください。

相殺するための書式はこちら

損害賠償合意書・相殺合意書 2点セット

損害賠償合意書・相殺合意書 2点セット有料(税込1980円) Wordファイルを入手

相殺禁止に関する民法の規定

一賃金支払期の賃金又は退職金の額の4分の3に相当する部分については、会社側からは相殺することができません(民法510条、民事執行法152条、不二タクシー事件東京地判平21.11.16 労判1001号39頁)。ただし、これは会社側から一方的に相殺する場合の規制であり、合意相殺の場合には適用されません。

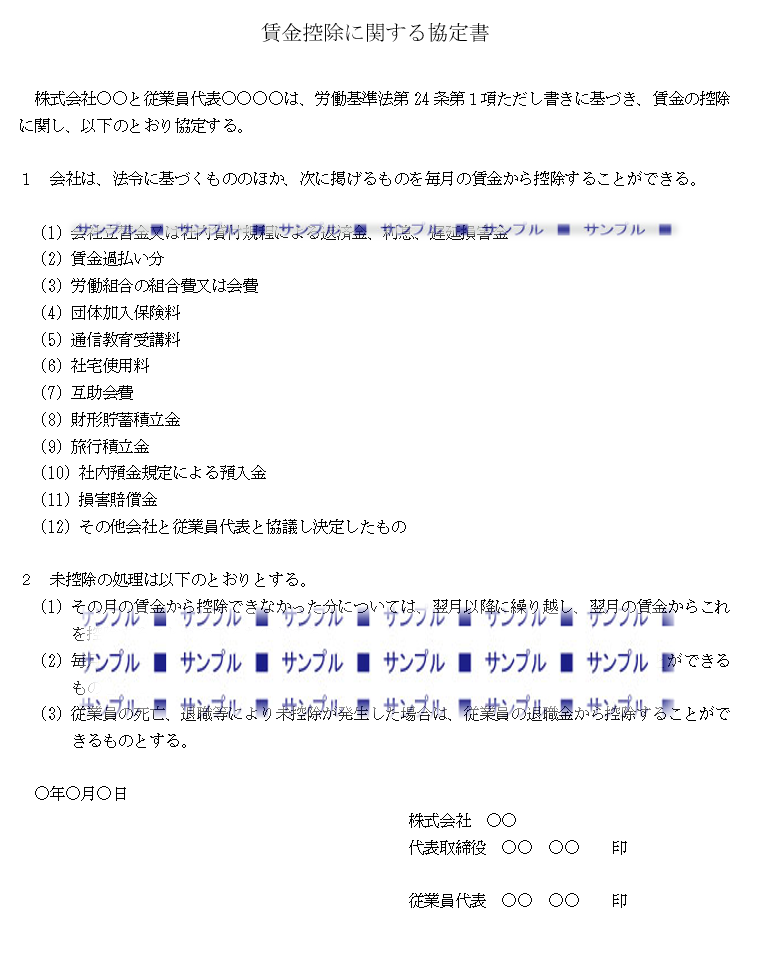

賃金控除の労使協定を締結する

労基法24条は賃金の全額払いを会社に義務付けていますが、同条但書は、労使協定(いわゆる24協定)がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことを認めています。

例えば、社宅家賃や会社からの貸付金の支払いを控除して賃金を支払う場合などです。

損害賠償額を控除する場合も控除対象として記載する必要があります。

賃金控除の労使協定の書式例は次のとおりです。

ファイルの入手はこちらから

賃金控除協定に関するメモ

【どんなときに】法令に定めのないものを賃金から天引きしようとするとき

【関連条文】労基法第24条第1項ただし書

【届出の要否】届出不要

【有効期間】有効期間の定めは必須ではない

【効果】使用者が労働者の賃金から天引きすることの合法化

身元保証人に対して請求する方法

身元保証契約とは、労働者が労働契約上、使用者に対して負い得る各種の債務を広く担保する継続的保証契約です。

貸与品の毀損・紛失・不返還による損害賠償についても身元保証に対して請求可能です。

詳細は身元保証に関する記事をご参照ください。

関連記事