優秀な人材を採用するために「入社祝い金」を導入したものの、すぐに辞められてしまった──そんな経験はありませんか?

最近では、祝い金を受け取ることだけを目的に短期間で退職するケースもあり、企業側にとって深刻な課題となっています。さらに、「返還させたいけど、法的に問題はないのか?」「返還を求めたらトラブルになるのでは?」と悩む人事担当者の声も少なくありません。

この記事では、「入社祝い金の返還」をめぐる法律上の考え方や、返還が認められる条件、契約書や制度の設計ポイントをわかりやすく解説します。

また、トラブルを防ぎながら実務に役立つ返還の工夫や、最新の法改正動向、税務・社会保険上の取り扱いまでを網羅。専門知識がない方でも安心して読めるよう、わかりやすい言葉でお届けします。

【この記事でわかること】

- 入社祝い金の返還が法律上認められる条件

- トラブルを防ぐための契約書の作り方

- 返還請求が無効とされた裁判例のポイント

- 税務・社会保険上の正しい取り扱い方法

入社祝い金とは?具体例・メリット・デメリット

入社祝い金とは何か?企業・紹介業者の目的と背景

入社祝い金とは、企業が新しく入社したことを理由に支払う金銭です。

バリエーション

- 転職のためには引越しをする必要がある等の理由で転職するための費用を支度金として支給する

- 雇用契約と関係なく贈与として入社前に支払う

- 契約金として入社前あるいは入社後に一括で支払う場合

- 試用期間満了後に本採用された場合に一括で支払う場合

- 入社後一定期間の分割払いとする場合

- 入社後に支給される賞与として支払う場合

ネーミング

入社祝い金のほかに、「入社準備金」、「入社支度金」、「サイニングボーナス」などといった名称で呼ばれることもあります。

目的

入社祝い金を出す理由は、求人の魅力を高め、より多くの応募者を集めるために使われることが多く、飲食業や介護業界、運送業など、人手不足の業界でよく見られます。

また、求人サイトや人材紹介会社が「祝い金あり」として求人情報を出すこともあります。

会社の入社祝い金のメリット・デメリット

メリット

優秀な人材を採用するための誘因となる

デメリット

入社祝い金等を受領した後の離職の可能性

優秀な人材と見込んで入社祝い金等を支給する前提で採用したにもかかわらず,実際には期待したレベルの人材ではなかったというケースでは入社視い金等を支払いたくない,あるいは返還を求めたいという場合もある

入社祝い金が問題となる典型パターンと最近のトラブル例

企業としては、せっかく入社祝い金を出して採用したのに、すぐ辞められてしまうと大きな損失になります。

祝い金だけを目当てに入社して、短期間で辞めてしまう人も一部にはおり、こうしたケースが実際に問題になっています。

入社祝い金をめぐる支払い条件や返還の有無についての契約内容があいまいだと、

- 払う、払わないでトラブルになる

- 返す、返さないでトラブルになる

ことが多発しています。

実際に、企業側で、「払いたくない」と思っても支払いをしなければならないケースや、「返してほしい」と思っても返還を求めることが難しいことがあります。特に「入社前に全額一括で支払う」ケースでは、企業側のリスクが大きくなりがちです。

2025年 最新 入社祝い金に関する規制動向

【重要】求職者へのお祝い金、募集情報提供事業者も原則禁止に

令和7年4月1日から適用

求職者へのお祝い金等の提供は、これまで職業紹介事業者で原則禁止でしたが、令和7年4月1日より募集情報等提供事業者にも拡大されます。

改正のポイント

- 求人サイト運営事業者なども、求職者に過度な金銭等を提供することが原則禁止に。

- 背景には、安易な離転職の防止や、求人企業と事業者間のトラブル抑制があります。

ただ、上記規制は、職業紹介業者や求人情報会社に対する規制であり、採用企業が入社祝い金を支払うこと自体は、禁止されていません。

自社で採用戦略として入社祝い金を設定することは可能なのです。

そのため、企業が自社で祝い金を出す場合にも、金額や支給のタイミング、返還の条件などをしっかりと考えておくことが、重要になります。

入社祝い金の法的な位置づけ

入社祝い金は「賃金」なのか?

入社祝い金が「賃金」とみなされるかどうかは、その支給の目的によって変わります。

賃金とみなされるケース

- 入社支度金・就職祝金・サイニングボーナスなど,労働契約の成立に際して給付されるいわゆる契約金

- 一定期間働いたことを条件にして支給する場合

→ 「労働の対償」として「賃金」に該当する

賃金とみなされない可能性があるケース

- 内定段階や入社前に「お祝い」として渡すだけ(贈与)の場合

- 働くこととは関係なく支給する場合

→ 贈与、任意的恩恵的給付として「貸金」には該当しない

入社祝い金の返還請求は有効か?

問題の所在

入社祝い金を支払ったあとに退職されてしまった場合、「返してほしい」と思うのが企業の本音です。

では、一旦入社祝い金を支払った後、会社が定める期間勤務を継続しなかったことを理由に返還を求めることは可能でしょうか。返還を定める就業規則、労働契約書その他合意書の規定が労基法に違反して無効となるのかが問題となります。

結論

- 契約金として支払った入社祝い金を早期退職等を理由に返還させることは、労基法16条に違反して無効となる

- 仮に、就業規則や雇用契約書で入社祝い金の返還条件を定めたとしても法律上は無効となる

- ただし、入社祝い金を「貸付金」として貸し付けた場合は、支給金の趣旨(労務対償性の有無)・金額・返還期限・免除条件によっては返還させるこも可能な場合がある

理由1 労基法16条の趣旨

我が国では、沿革的に、労働者の意思によらずに、暴行、脅迫等の不当な手段をもって労働を強制する悪習がみられました。

その反省から、労基法は5条で、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」として強制労働を禁止しています。

また、労基法16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」として賠償予定の禁止を規定しています。

このような労基法5条、16条の趣旨から、採用に際し、労働者に対して支度金等の名目で金銭を支給し、一定期間勤務を継続しなかったことを理由に返還を求めることは、実質的に労働者の退職の自由を拘束すると評価される場合は、無効となると解されます。

理由2 裁判例

過去の裁判では、退職時に全額返還を求める約束が、労働者の自由な退職を妨げるものと判断され、無効とされたケースもあります。

無効日本ポラロイド事件(東京地裁平15.3.31判決、労働判例849号75頁)

【事案】

日本ポラロイド社は、中途採用した上級職の労働者(元デジタル・イメージング部部長)に対して、入社時に「サイニングボーナス」200万円を支給した。雇用契約には「1年以内に自発的に退職した場合は返還する」旨の条項があった。労働者は入社から約半年後に退職したため、会社がボーナスの返還を求めて提訴。労働者は「支度金にすぎず返還義務はない」「労働基準法に反する」としてこれを争った。

【結論】

サイニングボーナスの返還条項は労働基準法第5条(強制労働の禁止)及び第16条(違約金の禁止)に反し、無効とされた。よって、労働者に返還義務はない。

【理由】

- サイニングボーナスは、雇用契約の成約確認と勤労意欲の喚起を目的として支給されたが、「1年以内の自発的退職時の全額返還」を条件とすることにより、一定期間の就労を強制する効果を持つ。

- その額(200万円)は、月収(110万円)の約2か月分に相当し、退職時に全額を返還することは労働者にとって経済的負担が大きい。

- 結果として、労働者が自らの意思に反して労働契約に拘束され、退職の自由が制限される。

- こうした経済的拘束は、労働基準法5条(強制労働の禁止)及び16条(違約金の禁止)に反する不当な拘束手段とされ、民法90条の公序良俗違反にも該当し、無効と判断された。

- 加えて、契約書に返還方法(分割・猶予など)の明記がなく、返還が一括前提であったことも拘束性を高める要素とされた。

無効医療法人北錦会事件(大阪簡判平成7年3月16日 労判677号51頁)

【事案】

医療法人北錦会が運営する精神科病院に、看護師として採用された被告に対し、雇用契約締結時に「契約金(いわゆるサイニングボーナス)」として40万円を支給。契約書では、「2年間の勤務を条件に返還免除」「途中退職の場合は全額返還および2割の違約金支払」と規定されていた。被告は約7か月勤務した後に退職。原告は契約金の返還と遅延損害金の支払を請求した。

【結論】

契約金返還および違約金条項はすべて無効。原告の返還請求は棄却された。

【理由】

- 労働基準法16条(違約金の予定の禁止)に違反

契約金返還および違約金の定めは、労働契約の不履行に対する損害賠償額の予定と評価され、労基法16条に違反し無効とされた。 - 労働基準法5条(強制労働の禁止)に違反

看護師免許証を原告に預けさせた上で、契約金返還と違約金を定める内容は、退職の自由を事実上制限するものであり、精神的自由の不当な拘束手段と判断された。 - 公序良俗違反(民法90条)

契約金制度は、恒常的な人手不足を背景に、多くの看護職員に機械的に適用されていた実態が認定された。これは労働者の退職を阻止する目的が強く、社会的・法的に許容されないとされた。 - 不法原因給付に該当し返還請求不可(民法708条)

労働者の自由な離職を妨げることを目的とした契約金支給は、不法な目的に基づく給付であり、原告による返還請求自体が否定された。

有効東京エムケイ事件 東京地裁H26.1.20判決 労判ジャーナル27号38頁

タクシー会社が従業員に対して支給した「入社支度金」について、退職時の返還義務の有無が争われた本件では、契約金の金額・内容・返還条件が合理的であることなどから、労働基準法16条に違反しないと判断され、従業員側の控訴は棄却された。

【事案】

タクシー運転手として採用された元従業員が、入社時に「入社支度金」として20万円を受領し、2年間勤務すれば返済が免除される消費貸借契約(差入書)を締結した。契約には、2年以内に退職した場合、全額を即時一括返還する旨が明記されていた。従業員は約2か月で退職したが、支度金は賃金等であり返還義務はないと主張し、貸金返還請求を争った。

【結論】

入社支度金は純然たる貸金であり、返還条件は合理的であるため、消費貸借契約は労基法16条に違反せず有効と判断された。元従業員には返還義務があるとされた。

【理由】

- 入社支度金は、雇用契約とは別に、実印・連帯保証人付きで締結された明確な金銭消費貸借契約(差入書)に基づき貸与されたものであり、契約に明記された条件により返還義務が発生する。

- 金額は20万円と高額とはいえず、返還免除に必要な勤務期間も2年間と比較的短期間であることから、労働者の退職の自由を不当に制限するものとは評価されない。

- 契約金が賃金であるとの証拠はなく、また業務上必要な備品購入費や研修賃金であったとの主張も認められなかった。

- 控訴人は自ら退職届を提出しており、実質的に違法解雇とは認められなかった。よって、返還免除の前提を満たさない退職である以上、返還義務がある。

実務家向け補足ポイント

- 雇用契約とは別個に、文書で明確な消費貸借契約を締結し、貸金であることを明記していれば、労基法16条の「違約金・損害賠償の予定」には該当しない可能性が高まる。

- 金額の妥当性、返済免除までの期間が合理的かどうかが、契約の有効性判断における重要な要素となる。

- 実態として賃金や業務補助金の趣旨で支給されている場合は、契約文言だけでは返還請求が否定される可能性があるため、運用上の説明・証拠整備も重要。

- 特に「サイニングボーナス」として支給する場合、支給対象の限定性や返済条件を合理的に設定し、契約内容を明確化しておく必要がある。

無効BGCショウケンカイシャリミテッド事件(東京地裁平成26年8月14日判決 判時2252号66頁)

【事案】

外資系証券会社である原告が、競合他社から被告(ブローカー)をヘッドハンティングするにあたり、平成23年10月6日付で雇用契約および「契約金貸付契約(CAD契約)」を締結した。CAD契約に基づき、同年11月24日、被告に対して1045万円を支給した。CAD契約書には、一定期間(雇用期間満了または24か月経過)勤務すれば返還義務を免除する旨が定められていた。被告は平成23年11月に入社し、平成24年8月21日に退職したため、会社は返還条件を満たしていないとして、契約金全額および休業補償金の返還を求めて提訴した。なお、被告の勤務期間は約9か月間である。

【結論】

契約金返還を求めるCAD契約および休業補償金に関するFL契約は、労働基準法に反し無効と判断され、原告の請求は棄却された。

【理由】

- 契約金は、被告を引き抜くための「サイニングボーナス」としての性質を有し、雇用契約と同時に締結されたCAD契約に基づいて支給された。契約書には「Loan(貸金)」との表記があり、被告も弁護士の通訳を受けた上で署名していた。

- 一方、実際の雇用交渉の過程では、契約金が返還される旨の説明は特段行われておらず、むしろ契約金は移籍へのインセンティブとして合意されたものであった。

- 契約では、雇用期間満了前の退職により1045万円全額の返還義務が生じる構造となっていたが、これは被告の年収の約4分の3に相当し、一括返済を求めることは経済的に著しく過重であり、自由な退職を事実上制限する内容である。

- このような返還条項は、労働者に対して経済的拘束を与える不当な手段であり、労働基準法5条(強制労働の禁止)および16条(違約金の禁止)に違反するとされた。よって契約条項は同法13条・民法90条により無効とされた。

- また、契約金返還請求に不当利得返還請求を援用することも認められず、民法708条の不法原因給付に該当するとされた。

実務家向け補足ポイント

- 契約書上で「貸金」や「ローン」と明記されていても、実態が雇用インセンティブであり返還条件が労働拘束につながる場合、労基法違反と判断される可能性がある。

- 特に、退職時に一括返還を求める仕組みは、労働者の自由意思に基づく退職を実質的に妨げる構造となりやすい。

- 労務提供前に支給される金銭に返還条件をつける場合は、金額の妥当性、返還義務の条件、分割払いの有無など慎重な設計が必要。

- 契約文言のみならず、採用交渉時の説明実態や契約の運用目的が裁判所の判断に大きく影響する。

無効グレースウィット事件 東京地裁H29.8.25判決 労判1210号77頁

外国人IT技術者を雇用した企業が、その来日費用等を「立替金」名目で労働者に貸し付け、一定期間勤務しなければ全額返還させるという契約を主張した事案において、裁判所はこれを実質的にサイニングボーナス返還義務と捉え、労基法16条違反により無効と判断した。

【事案】

中国国籍の原告らは、被告企業との間でIT技術者としての雇用契約を締結し、日本で勤務を開始した。被告は来日費用(入国費、渡航費、ビザ取得費等)を「立替金」として貸し付け、雇用契約上「3年以内に退職した場合は全額を返還する」旨を記載した誓約書を原告に提出させていた。被告はこれに基づき、短期で退職した原告に対し、賃金から立替金を相殺する対応を行った。原告らは未払賃金や割増賃金の支払を請求した。

【結論】

「立替金」返還条項は、実質的に退職制限を目的としたサイニングボーナス返還規定であり、労基法16条に違反して無効。よって、被告の相殺主張は認められず、原告の賃金請求が一部認容された。

【理由】

- 被告は、来日費用等を「立替金」と称していたが、具体的な金額や使途の立証が不十分であり、実際には労働契約締結の対価として交付されていたことが明らか。

- 雇用契約書および誓約書では「3年以内に退職した場合に返還義務がある」と定められていたが、これにより労働者が退職を控えるよう心理的圧力がかかる構造になっていた。

- 労働者が自らの意思で退職することを事実上制限するものであり、経済的足止め策に該当する。

- 貸付けの名目であっても、労働者にとって能力向上や資格取得等の利益が残る性質の費用ではなかったため、教育研修費用などとは異なり、労働者の経済的自由に対する拘束性が強く、契約の合理性は認められなかった。

- このような契約は労働基準法16条(賠償予定の禁止)に違反し、同法13条および民法90条により無効と判断された。

- また、仮に貸付けであっても、前借金とみなされ労基法17条(前借金の賃金相殺禁止)にも抵触する。

- 被告は入国費用等に関する債権をもとに相殺を主張したが、別訴で請求中であり、民訴法142条(二重起訴の禁止)にも反するため相殺は認められなかった。

実務家向け補足ポイント

- 名目上「立替金」や「貸付金」としても、契約内容や運用実態によりサイニングボーナスと評価され得る。

- 勤務期間による返還義務を課すと、労基法16条(違約金・損害賠償の予定の禁止)違反となる可能性が高い。

- 外国人労働者に関しては、入国費用やビザ関連経費を負担させる場合の規定・説明・同意手続に特に慎重を要する。

- 労働者にとって教育的・職業的メリットがない一方的な返還義務契約は、強く規制される傾向にある。

- 労務提供を条件とした金銭給付に対する返還義務設定は、賃金相殺禁止(労基法17条)にも抵触しやすい。

- サイニングボーナス制度を導入する場合は、契約自由の範囲内で合理的かつ適正な内容に設計すべきである。

入社祝い金を合法的に返還させる契約条項の工夫と注意点

返還を確実にしたい場合は、入社祝い金を「貸付金」として扱い、一定期間勤務すれば返済が免除される」といった形にする方法があります。実際に、20万円の支度金を貸し付けて、2年働けば返済不要とした契約が、裁判で有効と認められた例もあります。

実務アドバイス

- 貸付(金銭消費貸借契約)の形式を取ること

- 契約金返還以外の拘束(契約金以外に違約金を支払う合意など)はしないこと

- 返還金額は月給と比較して高額としないこと

- 退職時全額の返還とするよりは分割払いとするなどの負担軽減を図ること

- 勤務期間に応じて返還金額を一部免除するなどの方法をとること

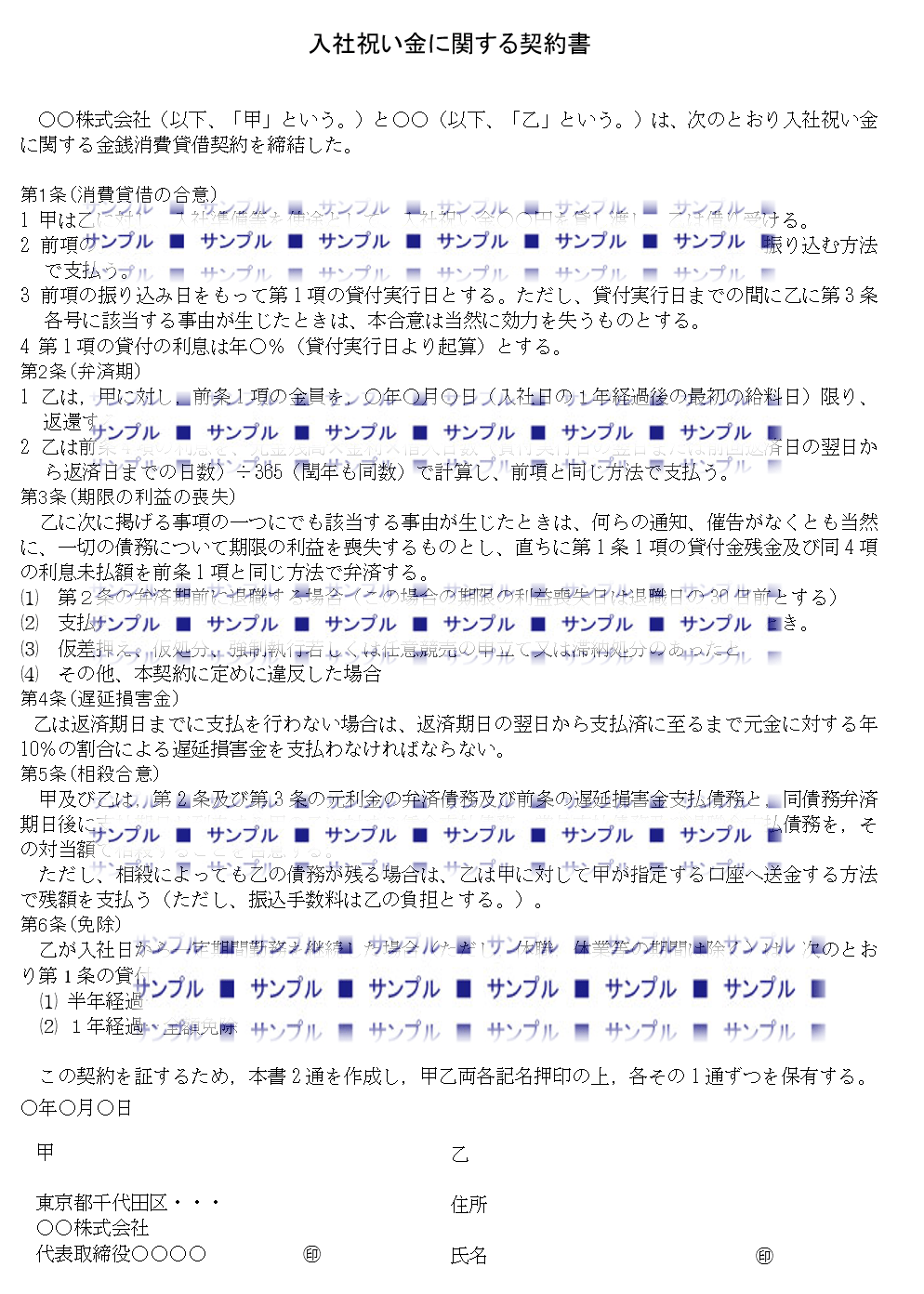

入社祝い金の返還を定める契約書・フォーマット

入社祝い金を早期退職の場合に返還させるための契約書はこちら

入社祝い金に関する契約書

入社祝い金に関する契約書有料(税込1980円) Wordファイルを入手

トラブルのない入社祝い金制度の設計方法

返還トラブルを防ぐには「入社前の一括支給」を避け、入社後の段階的な支給や試用期間後の支給を検討しましょう。

入社祝い金制度のバリエーションとメリット・デメリット

主な支給方法

- 入社前に一括で支給する

- 試用期間満了後に支給する

- 入社後に複数回に分けて支給する

- 引っ越し費用など実費を「支度金」として支給する

- 賞与の一部として支給する

メリット

- 人材確保のスピードが上がる

- 急ぎで人材を確保したい現場で効果的

- 他社との差別化ができる

デメリット

- 短期退職リスクがある

- 返還対応が難しい

- 祝い金目的の応募者が集まる可能性がある

トラブル回避のための支給方法:分割払い・試用期間後支給など

返還トラブルを防ぐためには、「入社前の一括支給+早期退職での返還」は避けた方が安心です。なぜなら、支払ってからすぐに退職されると、返還請求が認められないからです。

おすすめの支給方法

- ✓ 試用期間終了後、本採用が決まってから支給する

- ✓ 入社半年・1年など、勤務期間に応じて段階的に支給する

- ✓ 契約書に支給条件を明確に記載し、口頭で済ませない

実践例:10万円の入社祝い金を「試用期間後に5万円」「半年後に5万円」と分けて支払う企業もあります。こうすることで、すぐに辞める人に支給されるリスクを減らせます。

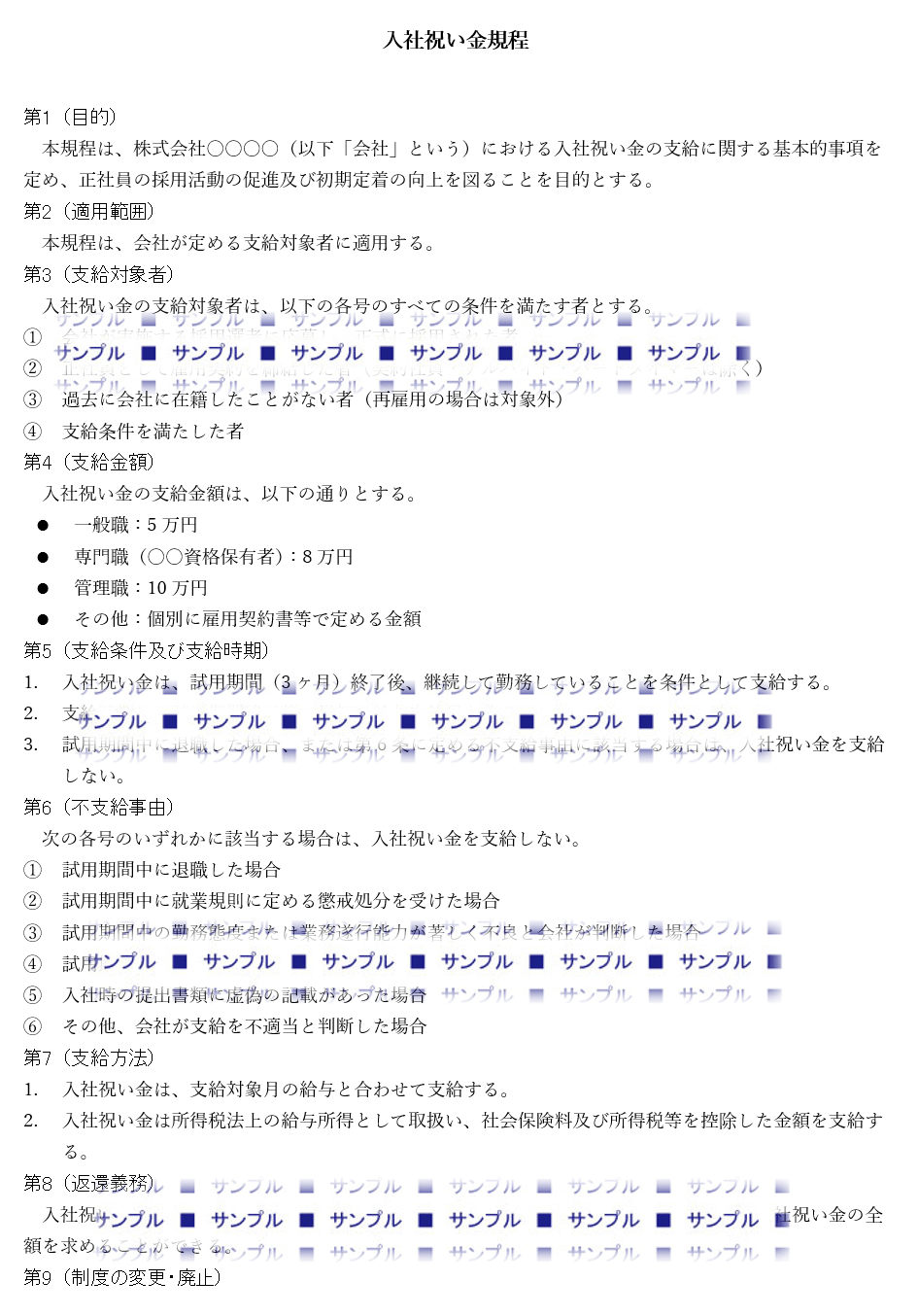

入社祝い金規程 フォーマット

入社祝い金の返還と違法な引き抜きリスクへの注意

4-1 入社祝い金が引き抜きと見なされるケースとは?

入社祝い金は、自社への転職を促す”お礼”として支給するものですが、使い方によっては違法な「引き抜き」と判断されるリスクがあります。

特に注意が必要なのは、他社の社員に直接声をかけて、転職を促すような場面で祝い金を提示するケースです。このようなやり方が、相手企業の従業員との契約を不当に壊す行為と判断されると、不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。

実際の裁判例では、面談の場で入社祝い金をその場で手渡しした事例について、「社会的に相当とは言えない方法」とされ、損害賠償の責任を認められたケースもあります。

4-2 同業他社とのトラブルを回避するために企業ができること

引き抜きと誤解されないようにするには、次の点に注意しましょう。

- 入社祝い金を「業界の慣行」や「公募条件の一部」として位置づけ、個人を狙い撃ちしない

- 特定の企業の社員に対して個別に「お金を出すから来てほしい」と働きかける行為は避ける

- 勧誘の場で「祝い金あり」を強調しすぎず、公正な説明にとどめる

- 募集要項や求人票で、条件として一律に提示する

また、タクシー業界などでは祝い金が業界内で広く行われており、裁判でも「当時の慣行の範囲内」として違法性が否定された例もあります。このように、業界の慣行や勧誘方法によって判断が分かれるため、慎重な対応が求められます。

入社祝い金と税務・社会保険の取り扱いまとめ

入社祝い金は支給時期により税金や社会保険の扱いが大きく変わります。入社前は「雑所得」、入社後は「給与所得」となるため、どちらが有利か検討が必要です。

入社前・後に支給する場合の所得税の取り扱い

入社祝い金をいつ、どのように支払うかによって、税金の扱い方が変わります。

入社前に支給する場合

「給与」ではなく「雑所得」とされます。この場合、企業側は源泉徴収が必要で、金額によって次のような税率が適用されます。

- 100万円以下:支払額の10.21%

- 100万円超:超過分に20.42%をかけた上で、10万2100円を加算

受け取った本人が20万円を超える場合は、確定申告も必要になります。

入社後に支給する場合

「半年勤務したら10万円支給」など条件がある場合、それは「労働の対価」とみなされ、「給与所得」になります。通常の給与と同じように課税・源泉徴収されます。

支度金との区別と非課税扱いの可能性

入社にあたって引っ越しが必要になるなど、実費負担がある場合には「支度金」として支給する方法もあります。この場合は、必要経費の範囲であれば非課税扱いとなることがあります。

賢い方法:転居にかかった費用を領収書に基づいて精算するようにすれば、その金額は所得としてカウントされません。

注意:「引っ越し費用」と言いながら実際には上乗せして渡す場合などは、超過分が課税対象になります。

社会保険の報酬算定上の取り扱い

社会保険においても、入社祝い金の支給時期によって扱いが変わります。

| 支給時期 | 社会保険上の扱い |

|---|---|

| 資格取得日前 (入社前) | 社会保険上の「報酬」にはならない |

| 資格取得日後 (入社後) | 基本的に「報酬」として扱われ、標準報酬月額の算定対象になる |

引越し費用のように実費相当分のみを支払った場合は、報酬には含めなくて良いとされています。

まとめ|入社祝い金の返還で失敗しないための実務対応

入社祝い金は、採用活動において即戦力人材を惹きつける効果的な手段ですが、制度設計を誤ると早期退職による損失や返還トラブルにつながるリスクがあります。

まず大切なのは、入社祝い金支給や返還を想定したルールを事前に明確にしておくことです。契約書や合意書で支給条件や返還条件を定めるのはもちろんのこと、就業規則や労働条件通知書に盛り込んでおくことで、従業員との誤解や対立を防げます。

また、支給のタイミングや金額設定にも工夫が必要です。たとえば、

- 試用期間終了後に支給する

- 分割で支払う

- 勤務期間に応じて返還義務を減らす

- 高額な設定は避け、月給と比較して妥当な範囲にする

といった方法をとることで、法律上の有効性が高まり、強制労働とみなされるおそれを減らすことができます。

さらに、税金や社会保険の扱いについても注意が必要です。支給時期や名目によって課税対象が変わるため、税理士・社労士と連携しながら制度を設計することをおすすめします。

最後に、入社祝い金の制度は「人を惹きつける力」だけでなく、「信頼される企業づくり」にも直結する要素です。採用戦略の一環として、法的リスクを踏まえた上で、丁寧な制度設計と運用を行っていきましょう。