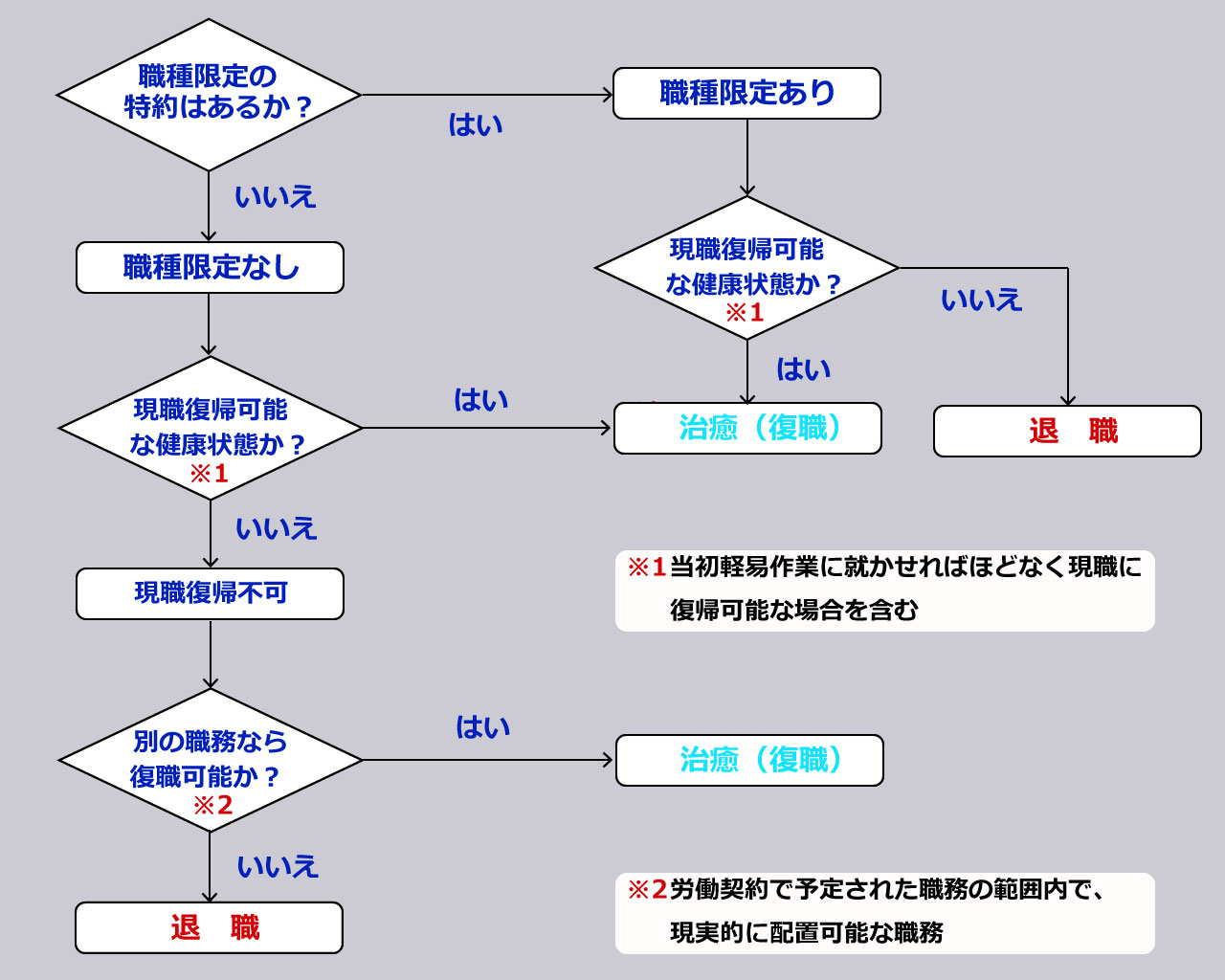

治癒したか否か判断する際の「通常の業務」とは、職種を特定して採用された労働者はその業務に限られるが、職種限定がない場合は配転可能な他の業務も検討する必要がある。

治癒の判断は主治医・産業医・本人からの事情聴取などに基づき会社が人事権に基づいて決定する。

1 ここが問題

傷病休職は,休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり,治癒せずに休職期間が満了すれば自然退職又は解雇となります。

そこで,復職の要件である「治癒」したのか否かが問題となります。

2 復職が認められるための「治癒」の意味

2.1 「治癒」とは

復職の要件である「治癒」とは、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したときをいいます(平仙レース事件 浦和地判昭40.12.16労民16巻6号1113頁)。

それゆえ、ほぼ傷病は回復したが従前の職務を遂行するほどには回復していない場合は、復職は認められません(アロマカラー事件 東京地決昭54.3.27労経速1010号25頁)。

要するに休職前の職務を100%遂行できるほどに回復しなければ治癒とは認められないと考えてください。

なお、この点を明確にするべく就業規則の休職の規定に治癒の定義を明記しておいた方がベターです(具体的には、末尾の就業規則規定例を参照してください。)。

もっとも、治癒の概念は、職種を限定した雇用契約か否かによって、広さが変わってきます。

そこで、職種限定の特約がある場合とない場合に分けて説明します。

2.2 職種限定特約がある場合の「治癒」

⑴ 基本的な考え方

例えば、職務をシステムエンジニア職に限定する、経理職の限定する、といった場合のように雇用契約に際して職種を限定する特約がなされている場合について説明します。

この場合は、まさに上記2.1の「治癒」の定義があてはまります。

すなわち、職務を通常の程度に行える健康状態に回復しているかどうかを判断する「職務」とは予め限定された従前の職務であり、それ以外の職務遂行が可能かどうかは考慮されることはありません(北海道龍谷学園事件等 札幌高判平成11年7月9日労判764号17頁)。

限定された従前の職務を基準にして通常の程度に行える健康状態に回復していないのであれば「治癒」は認められません。

⑵ 当初軽易作業に就かせればほどなく従前職務に復帰可能な場合

ところが、一部の学説や下級審裁判例では、休職期間満了時点において、直ちに従前業務に復帰できないとしても、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、短期間の復帰準備期間を提供したり、復帰訓練の措置をとったりすることが信義則上求められるとして、そのような措置をとることなくなされた退職扱い・解雇を無効とするという考え方が示されています(全日本空輸(退職強要)事件大阪地裁平11.10.18判決労判772号9頁、菅野「労働法」12版745頁)。

つまり、休職期間満了時点において80%くらいまでしか回復していないとしても、復職後2~3ヶ月復帰準備や訓練をすれば100%の業務を行えるようになるのであれば、復職を認めるべきであるというのです。

しかし、このような労働者への配慮を就業規則の根拠なく一般的に義務づけると、実質的な休職期間の延長となり,就業規則で休職期間を明確に定めた意味がなくなります。それゆえ、配慮義務の一般化するべきではないと考えます(同旨 渡邊和義「メンタルヘルスと休職命令,復職可否の判断基準」労働関係訴訟の実務216頁)。

もっとも、裁判所によってはこのような判断を行うリスクがあること注意する必要があります。

そこで、例えば、ほぼ100%回復しているが、当初は80%くらいの仕事から始めた方が安全だという医師の診断書が出されているのであれば、復職を認め、1~2ヶ月程度様子を見るという対応をとることも安全策としてはありえると考えます。。

職種限定特約が認められるケースにおいて、他に現実に配置可能な部署ないし担当業務があり、会社の経営上もその業務を担当させても問題ない場合は、限定された職種以外の職務へ変更も検討するべきとした裁判例(カントラ事件 大阪高裁平14.6.19判決 労判839号47頁)や直ちに従前業務に復帰できない場合でも、比較的短期間で復帰可能である場合は、短期間の復帰準備期間を提供する等の配慮が必要(全日本空輸(退職強要)事件大阪地裁平11.10.18判決労判772号9頁)もありますが、いずれも事例判断の側面が強く一般化はできないものと考えます。

2.3 職種限定特約がない場合

次に、職種限定の特約がない雇用契約の場合について見ていきます。

日本の雇用契約では職種限定の特約がなされることはほどんどありませんので、こちらの方がむしろよくあるパターンであると思います。

⑴ 原則

まず、職種限定特約がない場合も「治癒」といえるためには、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したときをいいます。

⑵ 配置転換が現実的に可能な職務

もっとも、職種限定特約がない場合は、現職に復帰できなくても、他の職務に復帰できる場合は「治癒」したと認められます。

もともと配置転換によってあらゆる職務へ変更が予定されているのであるから、現職に復帰することにこだわらず、会社にある別の職務への復帰でもよいという考え方です。

① 労働契約において職種・業務の限定がなされておらず

② 会社内で配置することが現実的に可能な他の部署において、当該労働者が労務提供することのできる他の業務が存在し、当該労働者が労務提供の申出をしている場合

この①かつ②の場合、復職を拒否して休職期間満了により退職扱いとすることは無効となります(東海旅客鉄道(退職)事件・大阪地裁平11.10. 4判決労判771号25頁、前掲菅野744頁)。

例えば、ゼネコンY社で働いていた総合職正社員Xさんがいたとします。

Xさんは、職種限定特約のない正社員ですので、総務、営業、現場監督など正社員の職務全般に配置される可能性があり、実際にも総務を経て休職直前まで現場監督を担当していました。

しかし、業務外で怪我をしてしまい、現場監督の仕事ができなくなり、休職することになりました。

休職期間満了の時点で怪我は回復しましたが、ハードな肉体労働を伴う現場監督をできるほどには回復はできませんでした。

もっとも、従前担当していた総務の仕事は問題なくできる程度には回復しました。

Xさんは「総務の仕事ならできますので、やらせてください!」と会社に申し出ていた場合で、かつ、Y社の企業規模から総務に異動させることが現実的に可能であったとします。

この場合、Y社はXさんが従前の職務である現場監督を行える程度に回復していないことを理由に治癒していないとして復職を拒否することは許されないのです。

例えば、復職希望者が正社員総合職である場合は、正社員総合職の中で復職希望者が肉体的・精神的・能力的に従事可能な職務で、かつ、現実の職務に空きがあるか、容易に既存社員と配置調整ができるのであれば、復職可能となります。

これに対して、正社員総合職の職務の中には復職先となる職務は存在しない場合、一般職の中から配置可能な職務を探すことまでは求められません(伊藤忠商事事件 東京地裁平25. l.31判決 労経速2185号3頁)。また、管理職に相当する職級にあり高額の賃金を受け、その処遇に相応する職務に従事していた者を、一般職に降格して職務に従事させることも求められません(帝人ファーマ事件 大阪地判平26.7.18労判1189号166頁)。

また、本人が申し出ている職務が総合職の職務として存在するとしても、小規模な企業で、現にその職務には空席がなく、当面そこからの異動も想定されないという事情があるならば、復職は不可能と判断することも可能です(独立行政法人N事件 東京地判平16.3.26労判876号45頁)。

⑶ 当初軽易作業に就かせればほどなく従前職務に復帰可能な場合

さらに、休職期間満了時に従前の業務が遂行できない場合であっても、当初は軽易業務に就かせた上で徐々に通常業務に移行できる見通しが立つような場合には、そのような配慮をする義務を負います。

そのような配慮をせずに休職期間満了により退職・解雇とした場合、退職・解雇が無効となる可能性があります(エール・フランス事件 東京地判昭和29.1.27労判423号23頁、北産機工事件札幌地裁平11.9.21判決労判769号20頁、全日本空輸(退職強要)事件 大阪地裁平11.10.18判決労判772号9頁、菅野「労働法」12版745頁)。

3 治癒の立証責任

3.1 職種限定特約がない場合

職種限定特約がない場合は、労働者は、①治癒したこと(程なく従前の職務を行える程度に寛解したことを含む)又は②復職可能であることについて、主張・立証責任を負います。

これに対し、会社側は、①治癒について弾劾することになります。

また、②については、労働者より、配置される可能性がある業務について労務の提供をすることができることの立証がなされれば、休職事由が消滅したことについて事実上の推定が働き、これに対し、使用者が、当該労働者を配置できる現実的可能性がある業務が存在しないことについて反証を挙げない限り、休職事由の消滅が推認されると解されます(第一興商(本訴)事件東京地裁平24.12.25判決労判1068号5頁)。

A 従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したと

又は、

B 当初は軽易な職務に就かせれば、程なく従前の職務を通常に行うことができる健康状態に復したこと

A 労働契約において職種・業務の限定がなされておらず

かつ

B 会社内で配置することが現実的に可能な他の部署において当該労働者が労務提供することのできる他の業務が存在し、当該労働者が労務提供の申出をしている場合

3.2 職種限定特約がある場合

職種限定特約がある場合は、労働者は、①治癒したこと(程なく従前の職務を行える程度に寛解したことを含む)について、主張・立証責任を負います。

これに対し、会社側は、①治癒について弾劾することになります。

A 従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したと

又は、

B 当初は軽易な職務に就かせれば、程なく従前の職務を通常に行うことができる健康状態に復したこと

4 復職の可否に関する判断

4.1 判断権限は会社にある

復職可能性の判断権限は、安全配慮義務を負い人事権を持つ会社(使用者)にあります。

復職命令を出すというのは、それ自体が人事権の行使であり、使用者が専権で行使することです。つまり、その権利を行使するのは、主治医でも産業医でもないのです。

就業規則には一般に「従業員が治癒したと会社が認めた場合は復職を命ずる」などと規定され、会社に復職の可否の判断権があることが明記されています。

もちろん、復職の可否を会社が決定する権限があるとしても、復職不可との判断が無条件で容認されるわけではありません。

会社は,復職の可否の判断に際し,諸事情を考慮することが求められ、その際医師の診断が重要な資料となることはいうまでもありません。

4.2 復職可否の手続の概要

復職の可否判断の手続の概要を見てみましょう。

① 傷病休職者から復帰の意思が伝えられる

② 主治医の診断書・意見書の内容を精査する

③ 会社担当者(人事部)と本人との面談の実施

④ 情報収集の追加、復帰職務の確認及び調整

⑤ リハビリ出勤制度がある場合は実施する

⑥ 以上の結果を踏まえて復職の可否判定を行う

⑦ 本人に結果を伝える

以下、詳しく見ていきましょう。

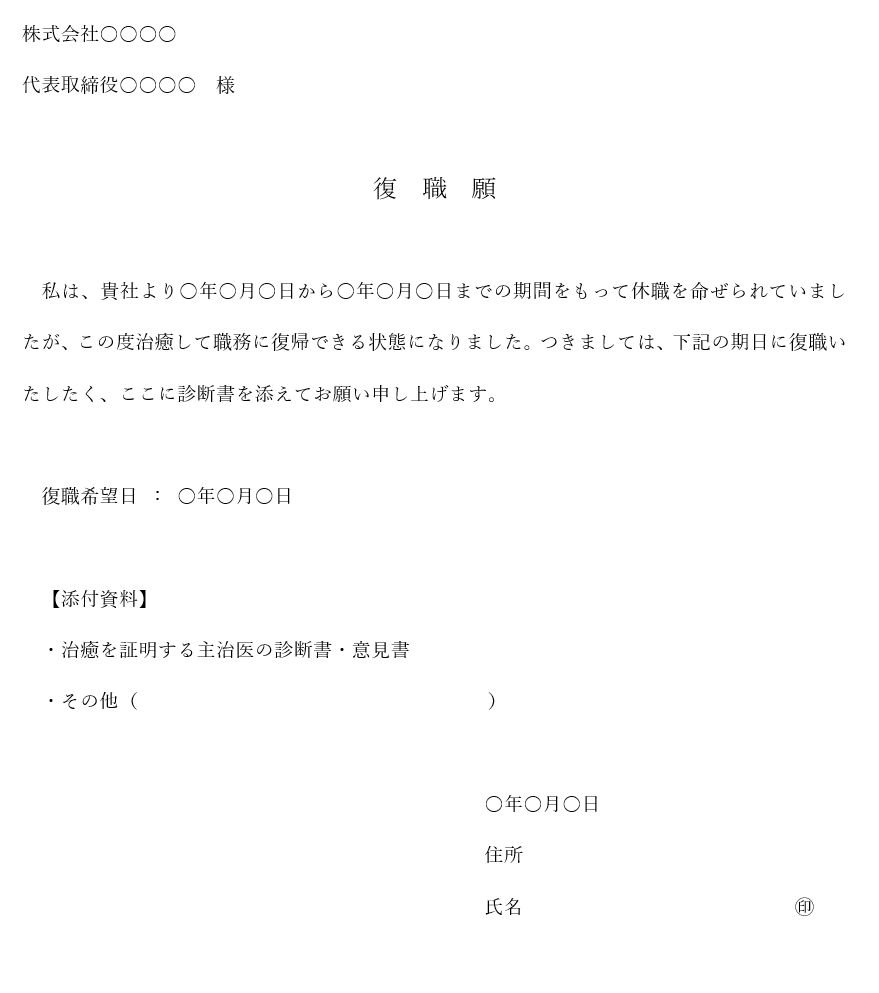

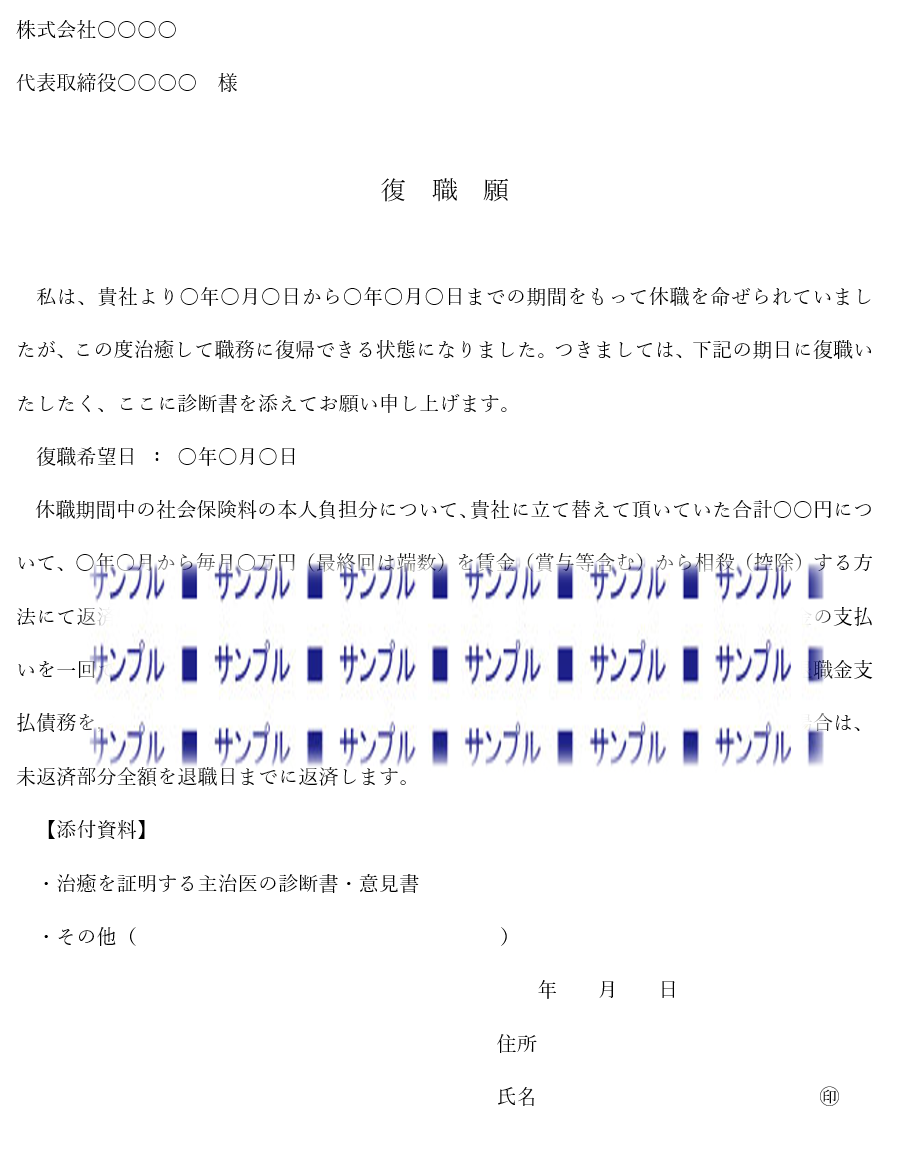

5 傷病休職者から復帰の意思表明

治癒したことは労働者に主張立証責任がありますので、従業員に復職願などの書面によって復職の意思を表明させることが一般です。

また、復職の意思表明時には、治癒を証明する主治医の診断書・意見書の添付を義務づけることが一般です。

復職願のひな形・書式

シンプルフォーマット

ファイルの入手はこちらから

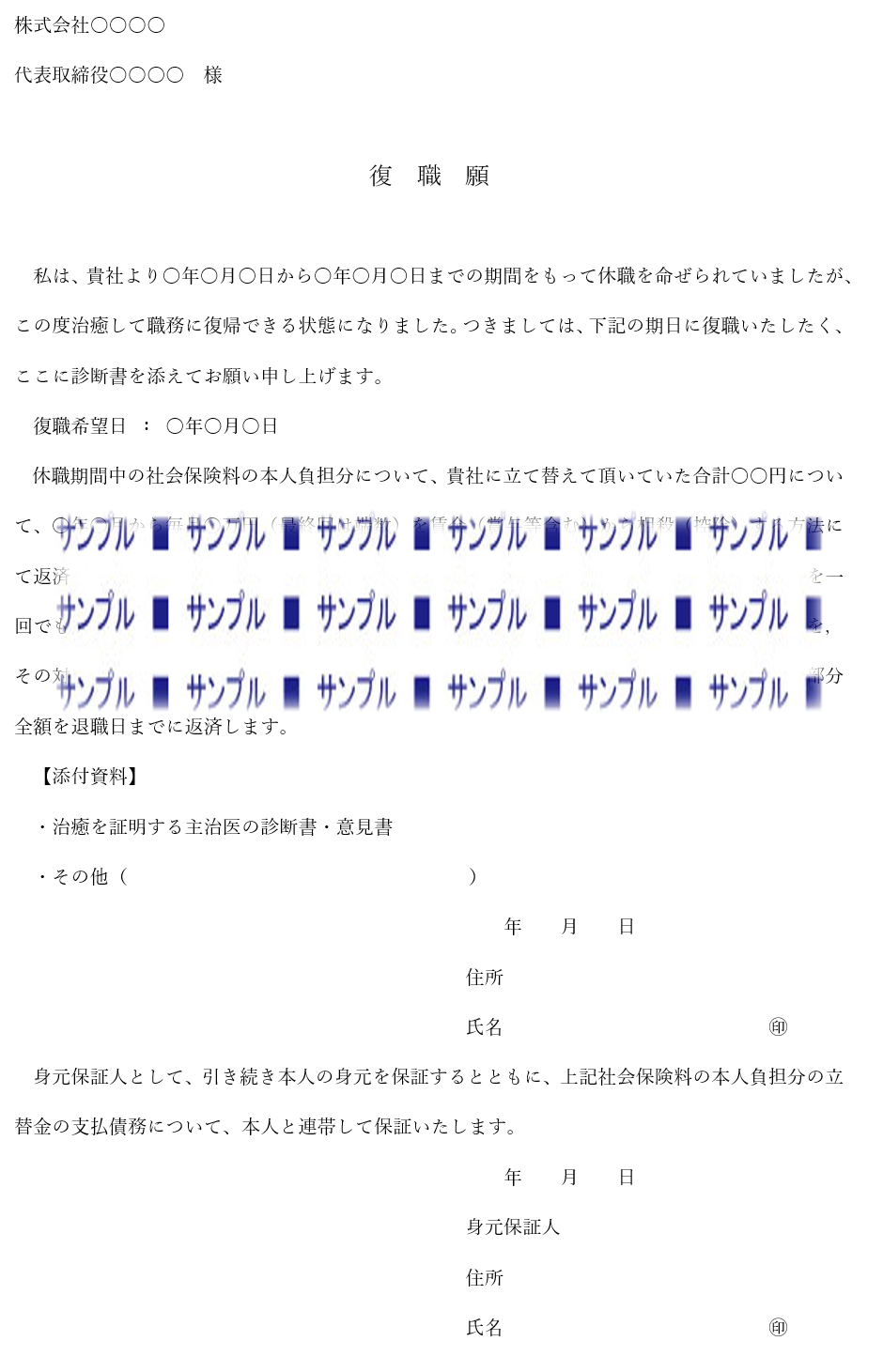

「復職願」に社会保険料の自己負担分の清算を含めたバージョン

ファイルの入手はこちらから

復職願_社保料本人分の清算込み【Word】

復職願_社保料本人分の清算込み【Word】無料 Wordファイルを入手

「復職願」に社会保険料の自己負担分の清算を含めたバージョン(連帯保証人追加)

ファイルの入手はこちらから

復職願_社保料本人分清算込(連帯保証)【Word】

復職願_社保料本人分清算込(連帯保証)【Word】無料 Wordファイルを入手

6 主治医の意見書・診断書の取扱い

労働者の提出義務

治癒の判断に際して、復帰希望者を継続的に診察し、診療経過を踏まえた現況を深く把握している主治医の診断書・意見書の提出を受けることは非常に重要な意味を持ちます。

そのため、会社が治癒の認定をするに際しては,当該労働者は,主治医の診断書の提出などによって会社による治癒の認定ができるように協力する義務があると解されています(水町詳解労働法522頁)。

休職者が復職を求める場合は、復職が可能である旨の医師の意見書・診断書を提出することを義務付けている就業規則も多く、仮にそのような条項がなくとも、業務命令権に基づいてその提出を命ずることは可能です。

労働者が主治医の意見書(診断書)を提出しない場合は、復職の可否を適切に判断できないことから、復職を認めないという判断も認められます(日本瓦斯(日本瓦斯運輸整備)事件(東京地裁平19. 3.30判決労判942号52頁))。

主治医の意見書・診断書の信用性

主治医は,休職者を継続的に診察し,診療経過を踏まえた休職者の現況を深く把握していることが一般です。

そのため、休職者の現在の病状に関しては適切かつ信用性のある診断・意見を行うことが可能です。

しかし、職場における休職者の担当業務の内容と心身に対する負荷,必要とされる業務遂行能力,他の配置可能な業務等についてはこれを直接知る立場にありません。

また,労働者本人や家族の希望を重視して「復職可」の診断を行いがちであることも指摘されることが多くあります。

従って、提出された主治医の診断書・意見書は常に完全な信用性があるとは言い難く、それのみで復職の可否を決することはできないことも多いと考えるべきです。

そこで、会社は診断書・意見書を確認するだけではなく、必要に応じて主治医と面談し、職場における休職者の担当業務の内容と心身に対する負荷,必要とされる業務遂行能力,他の配置可能な業務等を伝えた上で、それでも復職可能か否か、可能であるとして復職後に配慮するべきことはあるか等について確認する必要があります。

また、治癒について疑義が少しでもある場合は、産業医のような会社および当該休職者の業務内容を知る医学の専門家による意見も聴取する必要もあります。

参考記事

【休職・復職】主治医と産業医のどちらの意見を信用するべきか?

7 ③ 会社担当者(人事部)と本人とで面談を実施する。

休職者より復帰の意思が表明された後、速やかに復職願や主治医の診断書・意見書に基づいて、本人と面談を実施します。この時点で復職の可否を判定する趣旨ではなく、あくまでも本人からの事情聴取により情報を収集することが目的です。

具体的には次のような事項を聴取します。

・ 休職中の生活状況

・ 傷病の治療経過

・ 復職に際して、主治医からの指導・助言内容

・ 現在の体調、気持

・ 復職の希望日

・ 元の職務・職場への復帰の可否、希望する別の職務・配置

・ その他等

本人の事情聴取を踏まえ、会社は復職可否に必要な情報収集(主治医からの追加の情報提供、産業医からの情報収集等)、復職する職務や勤務場所の確認及び異動調整などを行います。

8 ④ 主治医からの事情聴取等の情報収集

復職の可否判断において、主治医の診断書・意見書だけで不十分なことが多いので、必要に応じて主治医と面談して、判断材料となる情報の収集を行います。

会社担当者が直接主治医と面談する場合もありますし、産業医経由で主治医からの情報を収集する場合もあります。

9 ④ 産業医からの意見聴取

産業医の重要性

産業医は、会社における制度や業務をよく知る立場にありますが、休職期間中の休職者の健康状態やその推移を診てきたわけではありません。

また、産業医がすべての病気の専門医であるわけでもありません。例えば、うつ病の回復状況を内科や外科が専門の産業医に意見を求めても、精神病を専門とする主治医と同じレベルの診断・意見は期待できません。

そこで、産業医が休職者の罹患する病気の専門医でないときは、産業医に専門医を推薦してもらい、その医師に当該使用者の業務内容、休職者の休職前の職務内容を説明し、主治医から提供された情報を基に、あるいは休職者を受診してもらい、診断結果ないし意見を提出してもらう必要があります。

産業医・指定医との面談・受診義務

なお、産業医・指定医と休職者の面談・診察は、就業規則に根拠条項があればそれに基づいて行います。

根拠条項がない場合であっても、労使間の信義則ないし公平の観念に照らし、合理的かつ相当な理由のある場合は、休職者に対し、使用者が指定する医師の診断を受けるよう命ずることができます(電電公社帯広局事件最高裁一小昭61. 3.13判決労判470号6頁、T&Dリース事件大阪地裁平21. 2.26判決労経速2034号14頁、京セラ事件東京高裁昭61.11.13判決判時1216号137頁)。

参考記事

【休職・復職】主治医と産業医のどちらの意見を信用するべきか?

10 復帰職務の確認・調整

従前の職務への復帰

現職に復帰する場合は、従前の職務の現在の状況や人員配置を確認し、業務内容、業務量や業務負荷を確認します。

別の職務への配置転換

労働契約において職種・業務の限定がなされておらず、会社内の別の職務での復帰を希望している場合は、会社の既存の職務・業務のうち、人員配置の状況や人事異動の実情などに鑑み、現実的に配置可能かを確認します。

関連記事

休職からの復職時に,職場・仕事内容・賃金を変更する方法【書式・規程例あり】

主治医・産業医への情報共有

これら復帰が予定される職務の情報を主治医や産業医にも共有し、復職の可否に関する意見の前提情報としてもらいます。

11 ⑤ リハビリ出勤制度がある場合はそれを実施する

リハビリ出勤制度が就業規則により定められている場合は、休職者からの要請により、又は、使用者の裁量により実施されます。

リハビリ出勤制度は各企業が就業規則により自由に設定可能です。①休職期間の範囲内で行うのか、復職後に行うのか、②労務提供をさせるのか、それ以外の作業をさせるのか、③賃金を支払うのか否か、④出勤時間帯や社内滞在時間の設定など、自由に設計可能です。

休職期間の範囲内で行われる場合は、休職可否の判断材料の一つとなります。

12 ⑥復職の可否判定を行う。

上記プロセスを経て、最終的には会社が人事権行使として復職の可否を決定します。

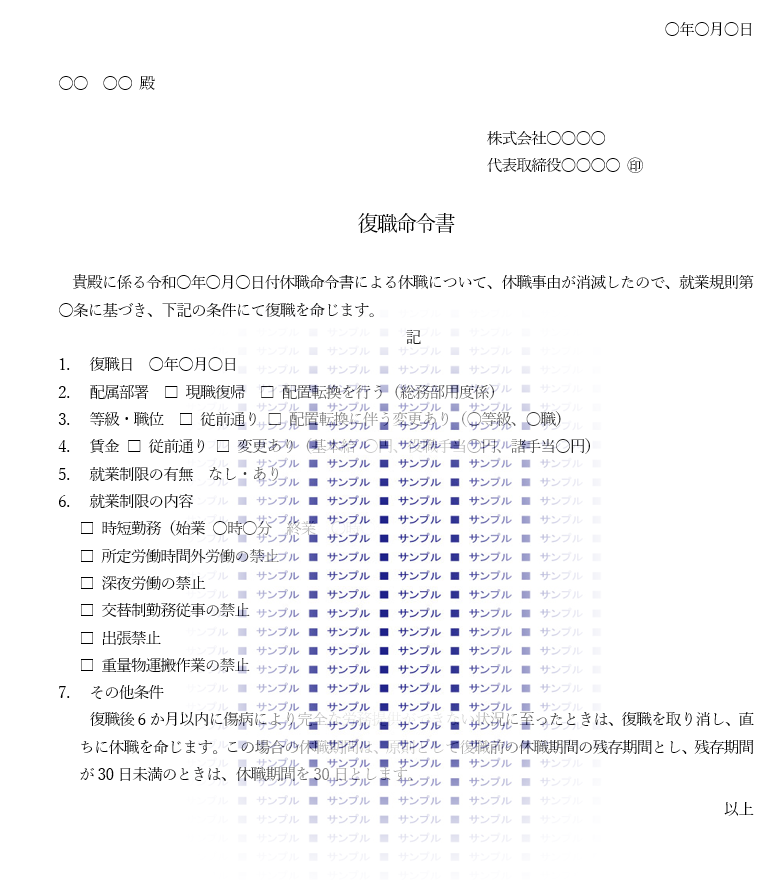

13 復職の可否に関する通知

5.1 復職を認める場合(復職命令書)

復職を認める場合は、復職命令書を発行します。復職命令書には復職に関する詳細を記載します。

復職命令書の雛形・書式

ファイルの入手はこちらから

復職命令書

復職命令書無料 Wordファイルを入手

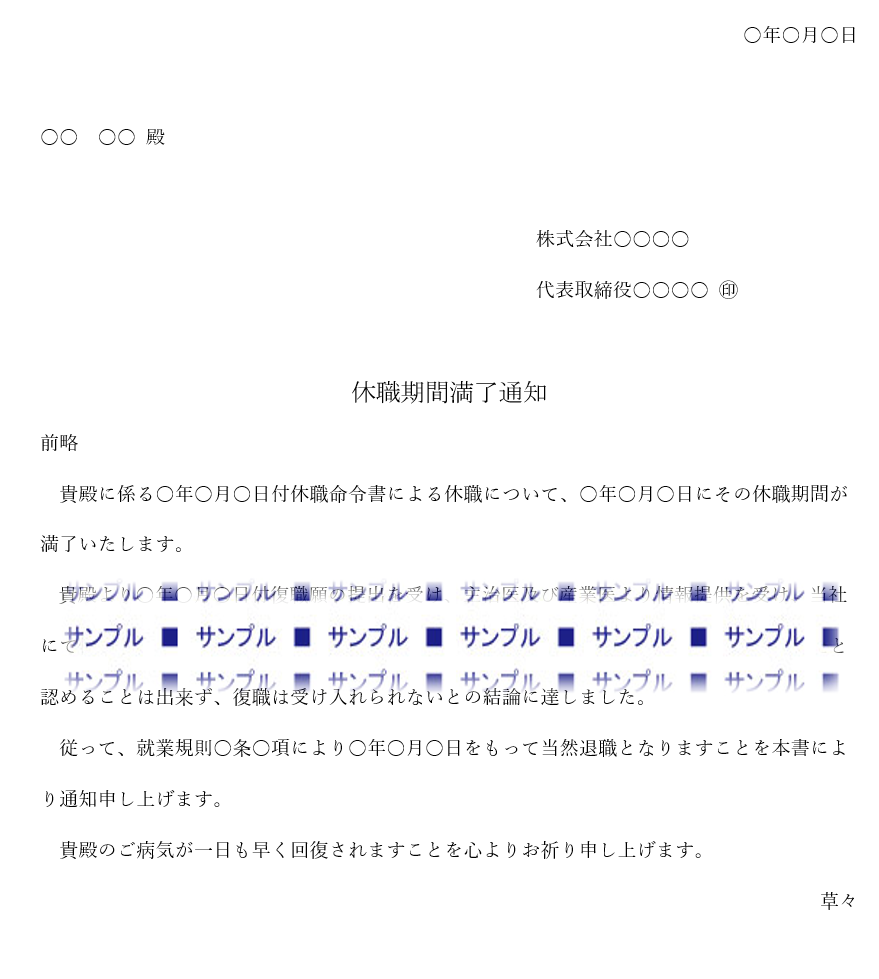

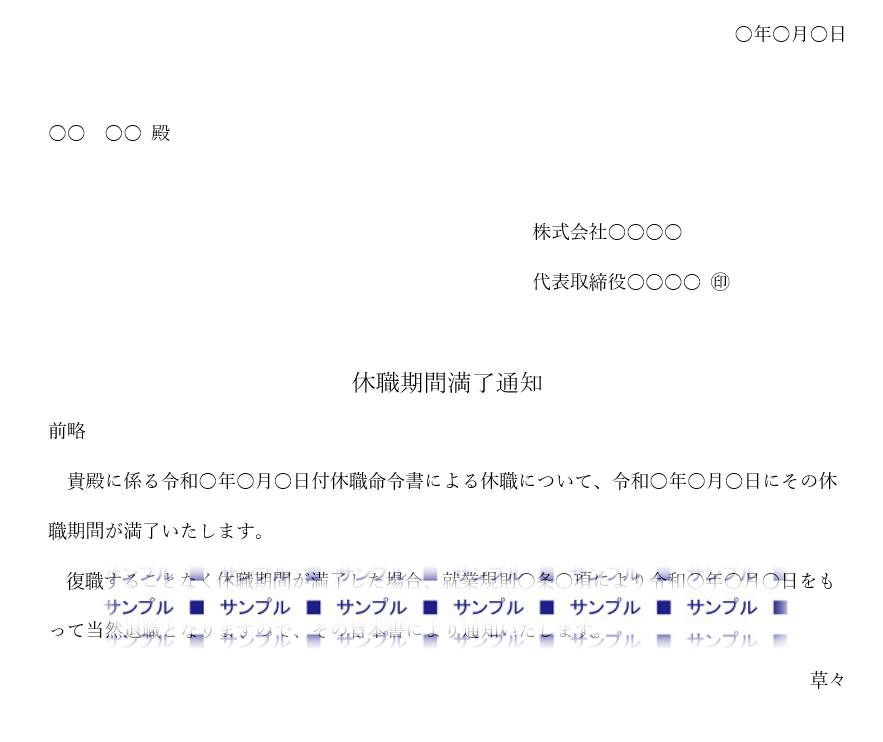

5.2 復職を認めない場合(休職期間満了通知)

復職を認めない場合は、休職期間満了通知を発行します。

求償期間満了通知

ファイルの入手はこちらから

休職期間満了通知

休職期間満了通知無料 Wordファイルを入手

※ 休職期間満了直前又は直後に送ることを想定した文書です

※ 内容証明郵便+配達証明付きで送付

求償期間満了通知(1ヶ月前予告)

ファイルの入手はこちらから

休職期間満了通知(1ヶ月前予告)

休職期間満了通知(1ヶ月前予告)無料 Wordファイルを入手

※ 休職期間満了による退職が「解雇」であると認定されることを慮って、あらかじめ1ヶ月前に予告を行う場合に使います。

※ 内容証明郵便+配達証明付きで送付

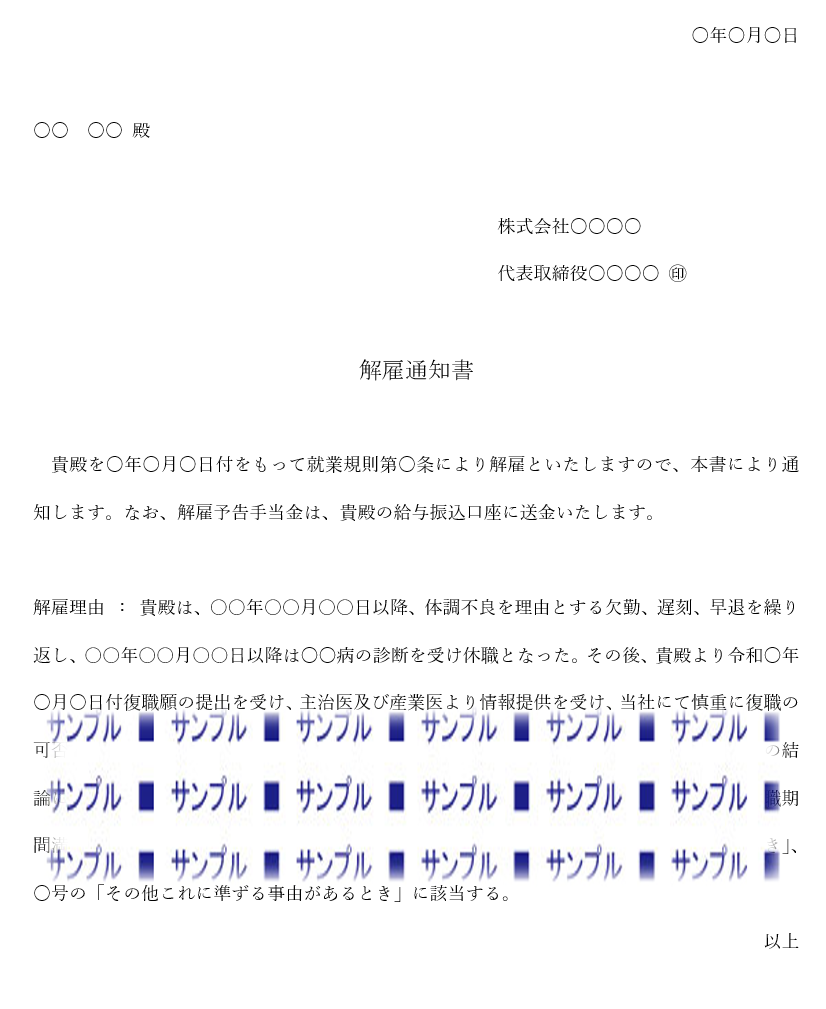

5.3 復職を認めない場合(解雇)

休職期間満了時に復職できない場合に、当然退職とはならずに、解雇を要する場合は解雇通知書を発行します。

その場合、解雇予告又は予告手当が必要となりますので注意してください。

解雇についてはこちら

解雇通知書(即日解雇)

ファイルの入手はこちらから

解雇通知書(休職期間満了)

解雇通知書(休職期間満了)無料 Wordファイルを入手

※ 解雇予告をしない場合は、解雇予告手当の支払いが必要となります。

※ 内容証明郵便+配達証明付きで送付してください。

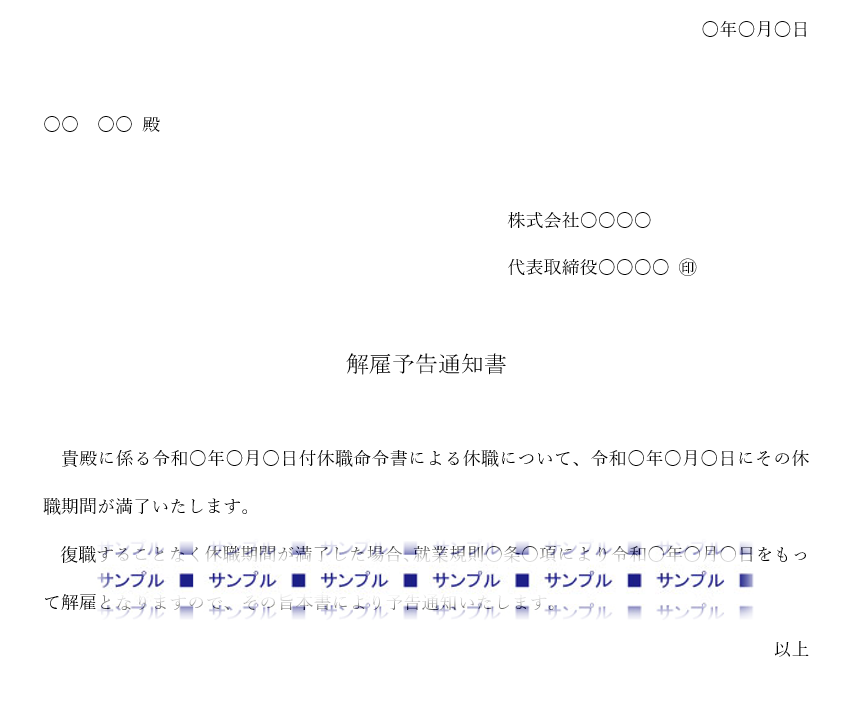

解雇予告通知書

ファイルの入手はこちらから

解雇予告通知書(休職期間満了)

解雇予告通知書(休職期間満了)無料 Wordファイルを入手

※ 解雇通知は、1ヶ月前に予告する必要があるため、予告をする場合は、休職期間満了前に出すことになります。ただし、休職期間満了前で、復職の可能性はありますので、「休職期間満了時点で復職できない場合は」という条件を付しています。

※ 内容証明郵便+配達証明付きで送付してください。

7.4 退職勧奨

解雇や休職による退職は一定のリスクを伴いますので、解雇や休職期間満了による退職の措置を行う前に,労働者と交渉して,貴社の望む結果(自主退職,低額の解決金の支払い等より有利な条件での退職等)が得られるようにします。

法的トラブルになる前の交渉の時点で解決できれば,貴社にとっても①早期解決により負担を軽減できる,②労働審判や訴訟になるより経済的コストを削減できるというメリットがあります。

メンタルヘルス不調で休職している社員への退職勧奨はパワハラになるとの誤解がありますが、方法を間違わなければ適法に行うことができます。

裁判例でも、メンタルヘルス不調で休職中の社員に対して、7か月余りの間に元従業員と21回の面談を行い,その間,たびたび会社を退職して別の会社で働く選択肢もある,復職したら嫌なこともあると予想されると話すなどして,従業員に対して複数回にわたって退職勧奨を行った事案において、裁判所は「使用者は,労働者に対し,基本的に自由に退職勧奨をすることができ,使用者のする退職勧奨は原則として不法行為に当たらないが,労働者の自由な意思形成を阻害したり,名誉感情を侵害したりした場合には不法行為となる場合があると解される」との一般論を述べた上で、従業員は退職勧奨を明示的に拒絶したことはないこと、会社側も従業員の復職には応じない,従業員を辞めさせるなどと明言したことはないことから,会社による退職勧奨の頻度,回数はやや多いとはいえるものの,退職勧奨が従業員の自由な意思形成を阻害したとは認められず,現に,従業員は退職勧奨に応じていないし,会社も従業員に対して復職命令を発していること等から,退職勧奨は違法とは認められないと判示しました(ツキネコ事件 東京地判令3・10・27)。

参考記事

社会保険料の自己負担分の請求

休職期間中の社会保険料(労働者負担分)は、社員に請求可能です。

請求方法としては、毎月一定期日に振り込みをしてもらう方法、復職後に月給や賞与から控除して支払ってもらう方法、退職金から控除する方法がありえます。控除する場合は合意と24条協定が必要となります。未払いとなった分については、支払い合意を得るか、法的手続を利用して回収することが可能です。

詳細はこちら