社員への過払金の相殺・回収の方法について、労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。

過払い賃金の返還

従業員に対し、事務処理上のミスで給料を多く払い過ぎてしまった場合、本来払うべき金額を超える部分(過払金)は、返還を求めることが可能です。

法律構成としては、民法上の不当利得(民法703条)が根拠となります。

従って、賃金の過払金について、従業員は会社に対して、不当利得返還義務を負います。

過払金を給料や退職金から相殺・天引きする方法

賃金の過払金が発覚しましたら、当該従業員に過払金の返還を求めることは可能です。

もっとも、いちいち返還してもらうよりは、次の給料の支払いの際に、過払金を相殺・天引きしてしまった方が簡単ですし、実務上もよく行われています。

しかし、労働基準法第24条は賃金の全額払いの原則を定め、会社・使用者が賃金債権を受働債権とする相殺は原則として禁止されています(関西精機事件・最二小判昭31.11.2 日本勧業経済会事件・最大判昭36.5.31)。

ただし、これには例外があります。賃金全額払い原則の例外として、賃金の過払金を相殺・天引きする方法は、①賃金の過払金が少額で、過払いしてから2ヶ月以内に事前に予告して相殺する場合(調整的相殺)と、②天引きの合意をして相殺する方法があります。

賃金の過払金の調整的相殺

調整的相殺の要件

賃金を過払いした場合、最高裁判例からは、次の条件の下で、例外的に相殺をすることが許容されています。

- 過払のあった月の翌月か翌々月までに賃金の相殺をすること

- 相殺額が月給の10%以下であること(最大でも月給の4分の1以下)

- 事前に予告した上で相殺すること

最高裁判決は,「調整的相殺」について,①賃金支払事務の実情に照らして「調整的相殺」を認めることが合理的であること,②「調整的相殺」を行ったとしても,結果的に労働者に支払われるべき賃金が全額支払われていることに鑑み,「許されるべき(調整的)相殺は,過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ,また,あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか,その額が多額にわたらないとか,要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解される」との一定の制約のもとで,労使協定がなくとも,全額払いの原則に違反しないとの立場を明らかにしています(福島県教組事件 最ー小判昭44.12.18労判103-17)。

なお、,「調整的相殺」について,最高裁は,「労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」には,本条1 項但書に定められた労使協定によらずとも,全額払いの原則に反しないと判示していますが,労基法24条1 項の趣旨に鑑み、「調整的相殺」についても労使協定により行うべきです。労使協定書のフォーマットは後記をご参考にしてください。

「賃金支払事務においては,一定期間の賃金がその期間の満了前に支払われることとされている場合には,支払日後,期間満了前に減額事由が生じたときまたは,減額事由が賃金の支払日に接着して生じたこと等によるやむをえない減額不能または計算未了となることがあり,あるいは賃金計算における過誤,違算等により,賃金の過払が生ずることのあることは避けがたいところであり,このような場合,これを精算ないし調整するため,後に支払われるべき賃金から控除できるとすることは,右のような賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるといいうるのみならず,労働者にとっても,このような控除をしても,賃金と関係のない他の債権を自働債権とする相殺の場合とは趣を異にし,実質的に見れば,本来支払われるべき賃金は,その全額の支払を受けた結果となるのである。このような事情と前記24条1 項の法意とを併せ考えれば,適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は,同項但書によって除外される場合にあたらなくても,その行使の時期,方法,金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば,同項の禁止するところではないと解するのが相当である。その見地からすれば,許されるべき相殺は,過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ,また,あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか,その額が多額にわたらないとか,要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解される」と判示し, 2 カ月前の勤勉手当の過払分について調整的相殺を認めました。

なお,同事件においては,職場離脱により,上記勤勉手当のほかに9 月分の月給にも若丁の過払分が生じており,翌年1 月に過払分の返納を求めるとともに,返納しない場合には2 月分の月給から控除する旨通知し,実際に2 月分の月給から控除していましたが,これについて,高裁判決(仙台高判昭40. 7.14判時418-13) は,「当該減額の事由が生じた月から4 カ月日に始めて減額の予告がなされた上5 カ月目の給与から減額がなされているのであるから,最早給与の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされたと認めるに困難であり適法な調整的相殺とは認め難い」と判示し, 5 カ月前の月給の過払分についての調整的相殺は認めませんでした(この点については上告がなされておらず,最高裁では審理されていません)。

上記のような調整的相殺が可能な場合はそれにより、不可能または困難である場合は、合意による相殺を行います。

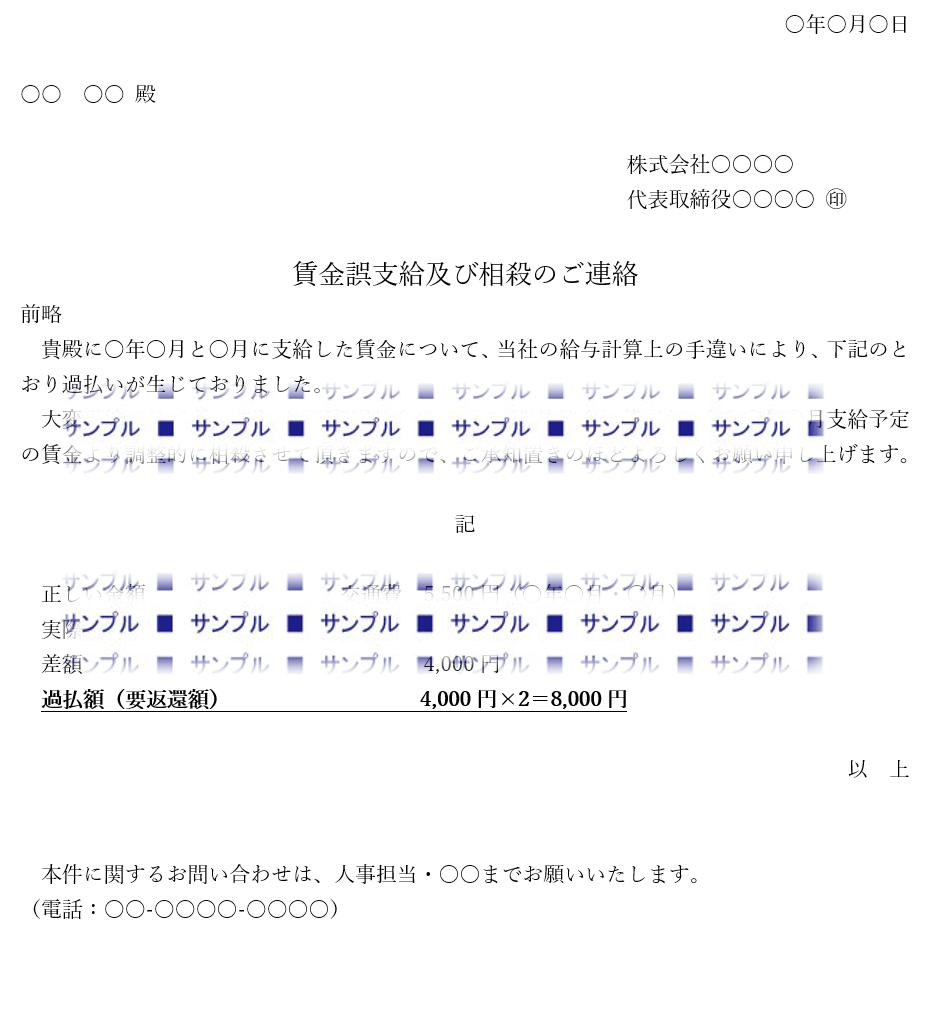

調整的相殺の予告通知

調整的相殺の予告通知の書式はこちら

調整的相殺の予告通知書

調整的相殺の予告通知書無料 Wordファイルを入手

相殺の合意

相殺合意の可否

労働基準法第24条は賃金の全額払いの原則を定め、会社・使用者が賃金債権を受働債権とする相殺は禁止されています(関西精機事件・最二小判昭31.11.2 日本勧業経済会事件・最大判昭36.5.31)。

しかし、これはあくまでも会社・使用者が、労働者の賃金債権を一方的に相殺する場合の規制であり、会社・使用者と労働者が合意により相殺する場合は例外的に許容されます(日新製鋼事件•最二小判平2・11・26)。

ただし、賃金全額払い原則の趣旨(労基法24条)から、許容されるのは、労働者がその自由な意思に基づき同意した相殺、すなわち、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限られるとされています。そして、同意が労働者の自由な意思に基づくという認定は.厳格かつ慎重に行われなければならないとされています(全日本空輸事件・東京地判平20・3 ・ 2 4労判963号47頁など)。

したがって、合意相殺により賃金からの控除をする場合には、必ず相殺合意に関する文書を取り交わしておくべきでしょう。

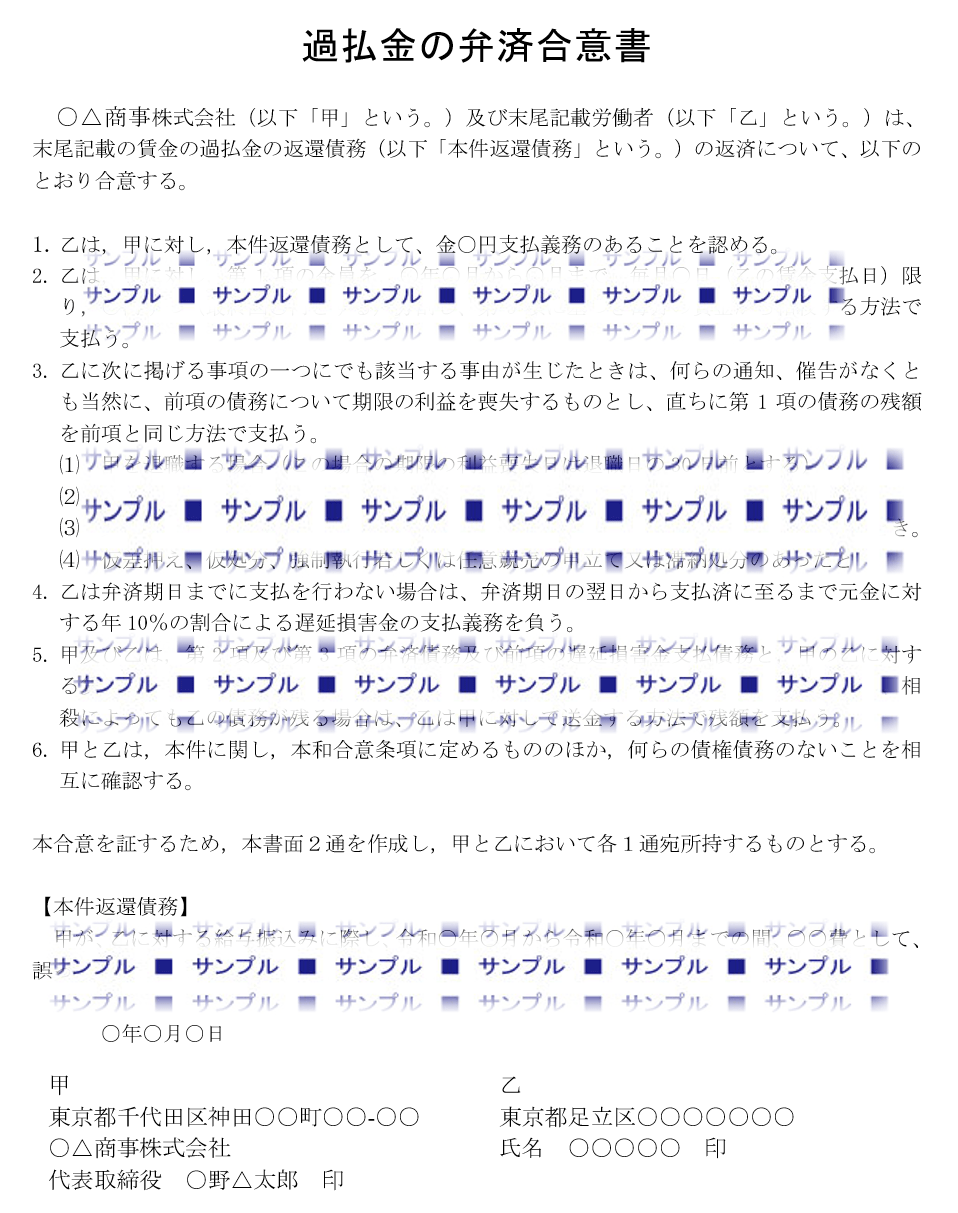

弁済合意書(月給からの分割相殺、退職時一括相殺)

※ 過払い金額が大きい場合に、従業員の生活を考慮して、分割払いとするバージョンです。途中で退職等をする場合は期限の利益を失い、一括で返済することになっています。

弁済合意書の書式こちら

賃金過払金の弁済合意書

賃金過払金の弁済合意書有料(税込1980円) Wordファイルを入手

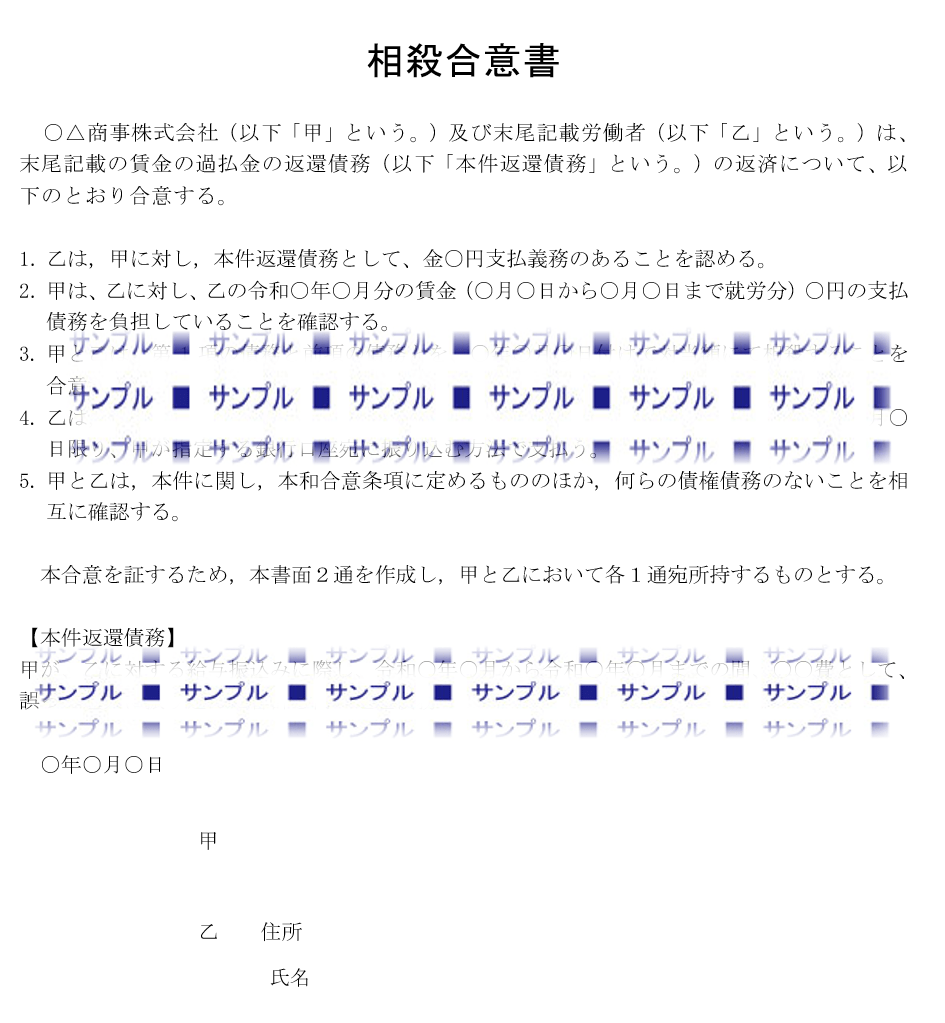

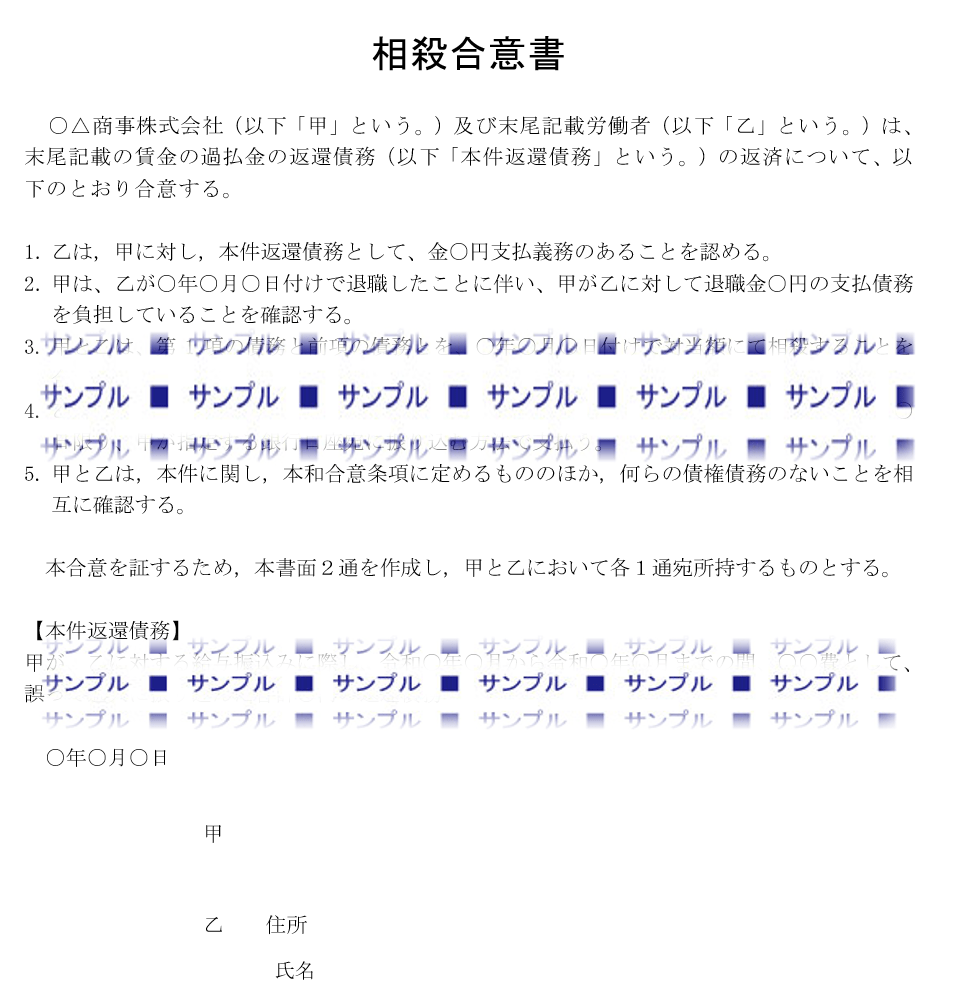

相殺合意書(月給からの一括相殺)

※ 過払い金額が小さい場合や、従業員の退職直前で過払金が発覚したため、一括払いとするバージョンです。

有効に相殺する書式はこちら

相殺合意書_過払金_給与から一括控除 及び 相殺合意書_過払金_退職金から一括控除

相殺合意書_過払金_給与から一括控除 及び 相殺合意書_過払金_退職金から一括控除有料(税込1980円) Wordファイルを入手

相殺合意書(退職金からの相殺)

※ 従業員の退職直前で過払金が発覚したため、退職金から一括払いとするバージョンです。

※ 過払い金額が小さい場合や、従業員の退職直前で過払金が発覚したため、一括払いとするバージョンです。

有効に相殺する書式はこちら

相殺合意書_過払金_給与から一括控除 及び 相殺合意書_過払金_退職金から一括控除

相殺合意書_過払金_給与から一括控除 及び 相殺合意書_過払金_退職金から一括控除有料(税込1980円) Wordファイルを入手

相殺禁止に関する民法の規定

一賃金支払期の賃金又は退職金の額の4分の3に相当する部分については、会社側からは相殺することができません(民法510条、民事執行法152条、不二タクシー事件東京地判平21.11.16 労判1001号39頁)。ただし、これは会社側から一方的に相殺する場合の規制であり、合意相殺の場合には適用されません。

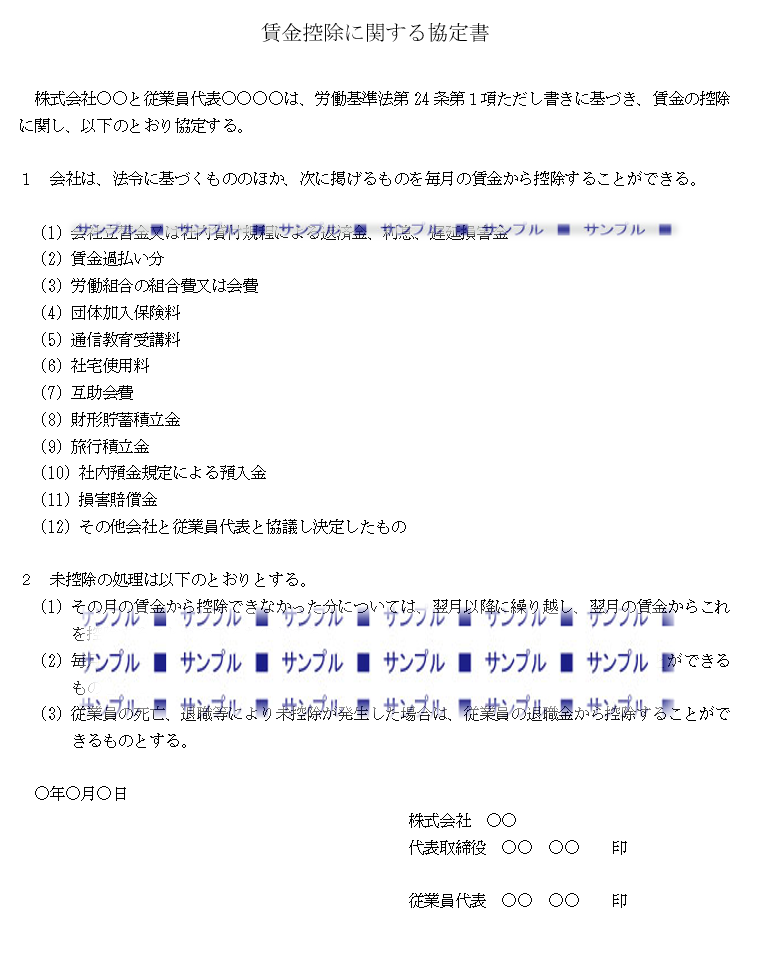

賃金控除の労使協定を締結する

労基法24条は賃金の全額払いを会社に義務付けていますが、同条但書は、労使協定(いわゆる24協定)がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことを認めています。

例えば、社宅家賃や会社からの貸付金の支払いを控除して賃金を支払う場合などです。

給料の過払金を控除する場合も控除対象として記載する必要があります。

賃金控除の労使協定の書式例は次のとおりです。

賃金控除の労使協定を締結する

労基法24条は賃金の全額払いを会社に義務付けていますが、同条但書は、労使協定(いわゆる24協定)がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことを認めています。

例えば、社宅家賃や会社からの貸付金の支払いを控除して賃金を支払う場合などです。

賃金の過払金を控除する場合も控除対象として記載する必要があります。

賃金控除の労使協定の書式例は次のとおりです。

協定書

ファイルの入手はこちらから

賃金控除協定に関するメモ

【どんなときに】法令に定めのないものを賃金から天引きしようとするとき

【関連条文】労基法第24条第1項ただし書

【届出の要否】届出不要

【有効期間】有効期間の定めは必須ではない

【効果】使用者が労働者の賃金から天引きすることの合法化

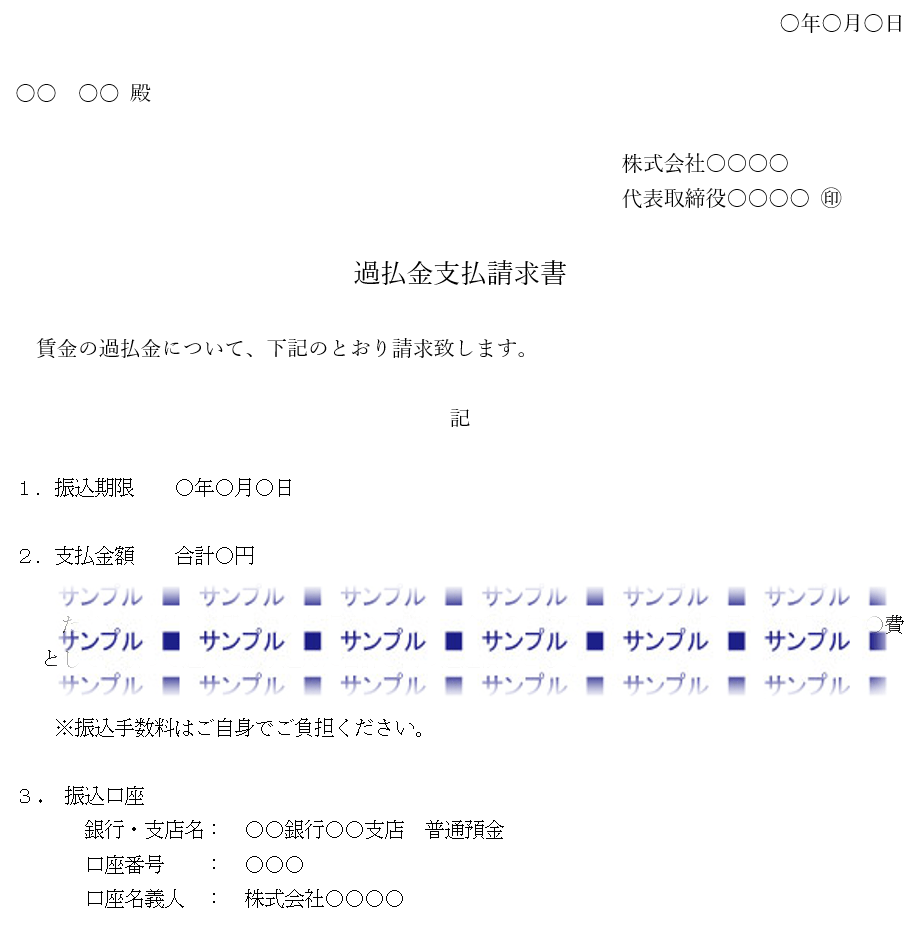

従業員に過払金を請求する方法

過払金については、上記のように相殺・天引きによる方法が簡易かつ確実なのですが、もちろん請求することも可能です。

特に退職後に過払金が発覚した場合は、過払金を賃金から控除することができません。

そのため、賃金から控除する方法以外の方法により回収する必要があります。

過払金支払請求書

ファイルの入手はこちらから

過払金支払請求書

過払金支払請求書無料 Wordファイルを入手

身元保証人に対して請求する方法

身元保証

身元保証契約とは、労働者が労働契約上、使用者に対して負い得る損害賠償債務を広く担保する継続的保証契約です。

もっとも、身元保証契約の対象となる主債務は「故意または過失によって損害を与えた場合の賠償責任」であることが通例であり、社会保険料の労働者負担分の立替金の返済債務は「賠償責任」に該当するかは微妙なところもあります。

そこで、確実に支払いを担保するためには、社会保険料の労働者負担分の立替金の返済債務について連帯保証をしてもらうことが確実です。

関連記事

連帯保証

連帯保証は別途合意を得る必要があります。

具体的には,前記の弁済合意書に連帯保証の記載を追加するなどして連帯保証人を確保します。

会社は法的には、社員本人の支払遅延等がなくとも、当初から、社員と連帯保証人のいずれか、または双方に同時に請求することは可能です。

もっとも、一般的には、社員本人の支払が滞りなく行われていれば、連帯保証人には請求しません。

ただし、社員本人が支払をせずに期限の利益を喪失したような場合には、連帯保証人に対して請求します。