来年は、育児休業について、大きな改正施行が2025年4月1日と10月1日に2回もあります。先に迫る2025年4月1日施行分は今のうちから早めに準備をする必要があります。改正内容がどのようなもので、企業は、何を、いつまで対応すればよいのか、分からない、そんな企業も多いかと思います。そこで、間近に対応が必要な4月1日施行分の改正のポイントと対応方法について社会保険労務士がわかりやすく解説します。

育児介護休業法 2025年4月1日施行 改正のポイント

2025年4月1日施行の改正のポイントを整理しました。

義務 必須 となっている部分が特に重要です。

子の看護休暇 義務

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【対象となる子の範囲】 小学校就学の始期に達するまで | 【対象となる子の範囲】 小学校3年生修了まで拡大 | 必須 就業規則や育児介護休業規程の文言修正 |

| 【取得事由】 ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | 【取得事由】 ③と④が追加 ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 | |

| 【除外できる労働者】 ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 | 【除外できる労働者】 ②を削除 ①週の所定労働日数が2日以下 |

所定外労働の制限(残業免除) 義務

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【対象となる労働者の範囲】 3歳未満の子を養育する労働者 | 【対象となる労働者の範囲】 小学校就学前の子を養育する労働者 に拡大 | 必須 就業規則や育児介護休業規程の文言修正 |

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 規定なし | 代替措置にテレワーク追加 | 追加する場合は必須 就業規則や育児介護休業規程の文言修正 |

育児のためのテレワーク導入

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 規定なし | 代替措置にテレワーク追加 | 導入する場合は 就業規則や育児介護休業規程の文言修正 |

育児休業取得状況の公表義務(適用拡大) 義務

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【対象となる企業の範囲】 従業員数1,000人超の企業 | 【対象となる企業の範囲】 従業員数300人超の企業まで拡大 | 該当する場合は必須 育児休業等の取得率などを公表 |

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 義務

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【除外できる労働者の範囲】 ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 | 【除外できる労働者の範囲】 ②を削除 ①週の所定労働日数が2日以下 | 必須 就業規則や育児介護休業規程の文言修正 |

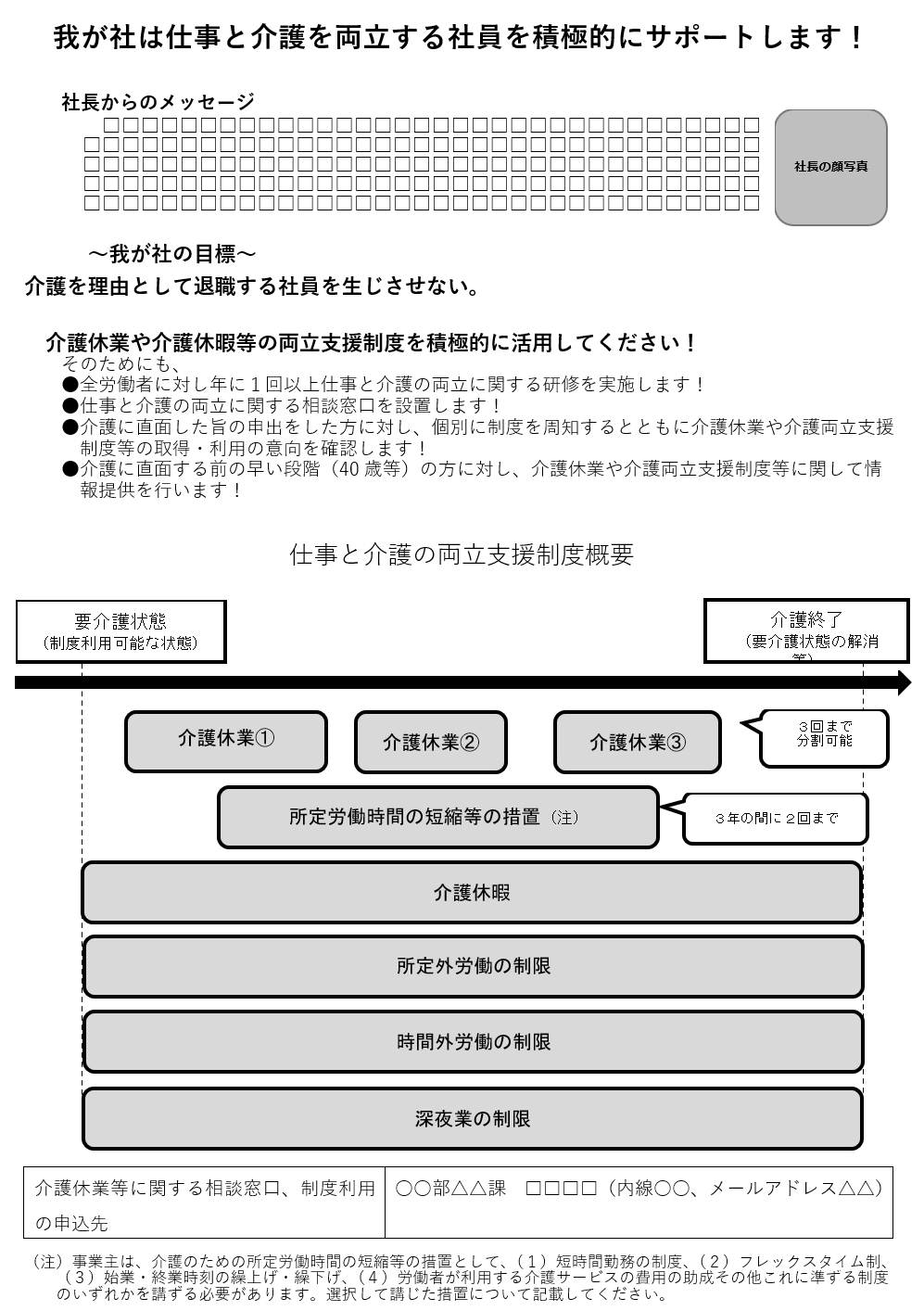

介護離職防止のための雇用環境整備 義務

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【介護離職防止のための措置義務】 定めなし | 【介護離職防止のための措置義務】 ①~④いずれかの措置を行う ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 | 必須 ①~④いずれかの対応をする |

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 義務 義務

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【個別の周知・意向確認】 義務ではない | 【個別の周知・意向確認】 介護の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する情報の周知と介護休業の取得等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 | 必須 個別周知・意向確認の書式整備 |

介護のためのテレワーク導入

| 改正前 | 改正後 | 企業が対応すべきこと |

|---|---|---|

| 【介護のためのテレワーク】 定めなし | 【介護のためのテレワーク】 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化 | テレワーク導入する場合は、就業規則や育児介護休業規程の文言修正 |

2025年10月施行の改正事項(参考)

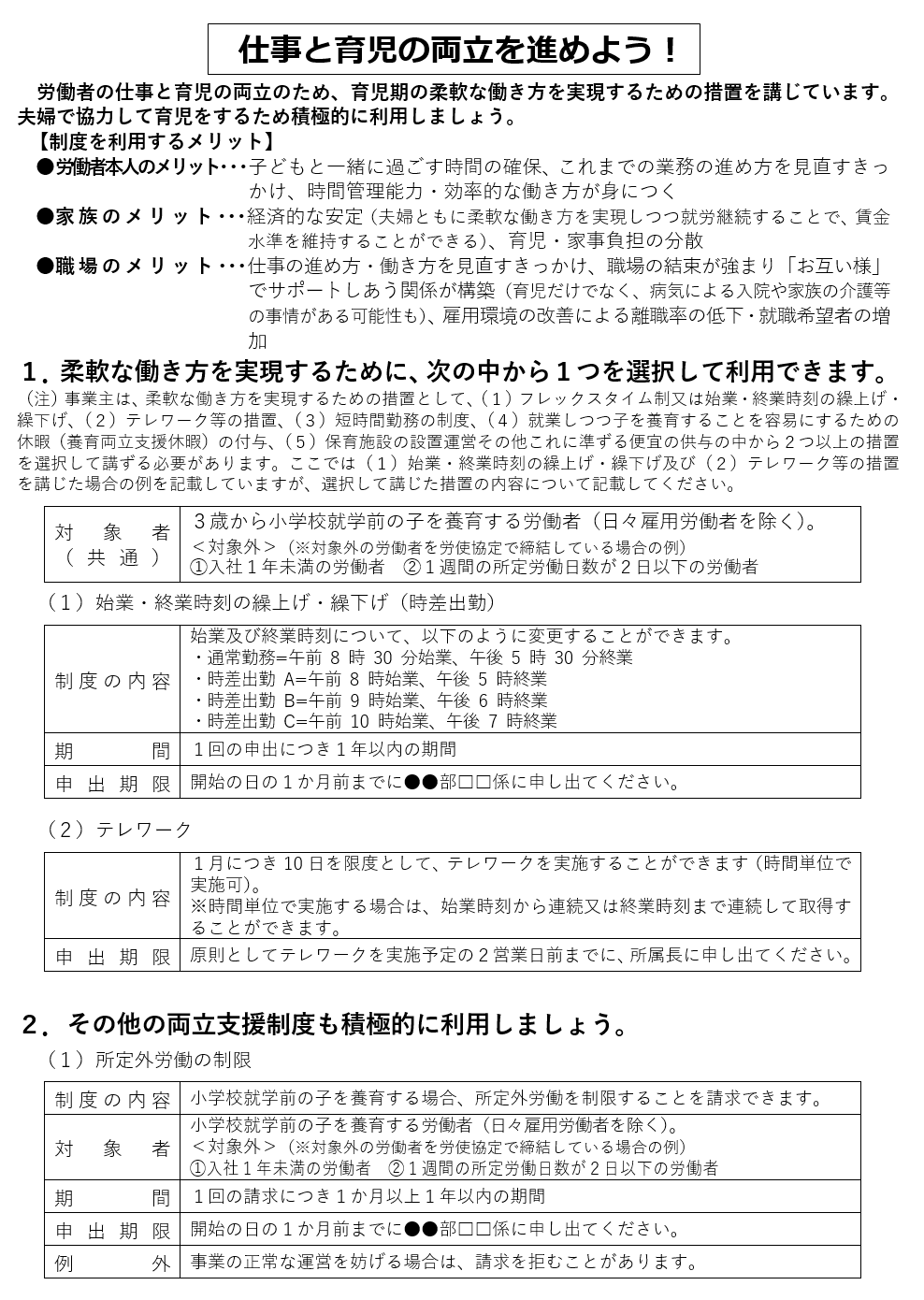

- 柔軟な働き方を実現するための措置等 義務 就業規則等の見直し 義務

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 義務

2025年版 育児介護休業規程の改定と書式

企業が対応するべき事項の最も大きな部分が育児介護休業規程の改定になります。

今回の改正を踏まえて改定するべき内容を具体的に規程に落とし込む文言を例に説明します。

子の看護休暇 必須

1 小学校

一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話

二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること

三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話

四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加

ただし、労使協定により除外された

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和必須

1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

ただし、労使協定により除外された

2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

所定外労働の制限(残業免除)必須

1

育児介護休業規程(厚労省簡易版)の書式

以下は厚生労働省が公表している育児介護休業規程の書式について、以下の編集を行ったwordファイルになります。

- 法律に基づいて労使協定の締結により除外可能な場合を全て除外する

- 2025年10月施行分である「柔軟な働き方を実現するための措置」についても反映(4月1日の時点で反映しない場合は第10条を削除して、第11条以下の条文番号を修正してください)

ファイルの入手はこちらから

育児介護休業規程(厚労省簡易版)

育児介護休業規程(厚労省簡易版)無料 Wordファイルを入手

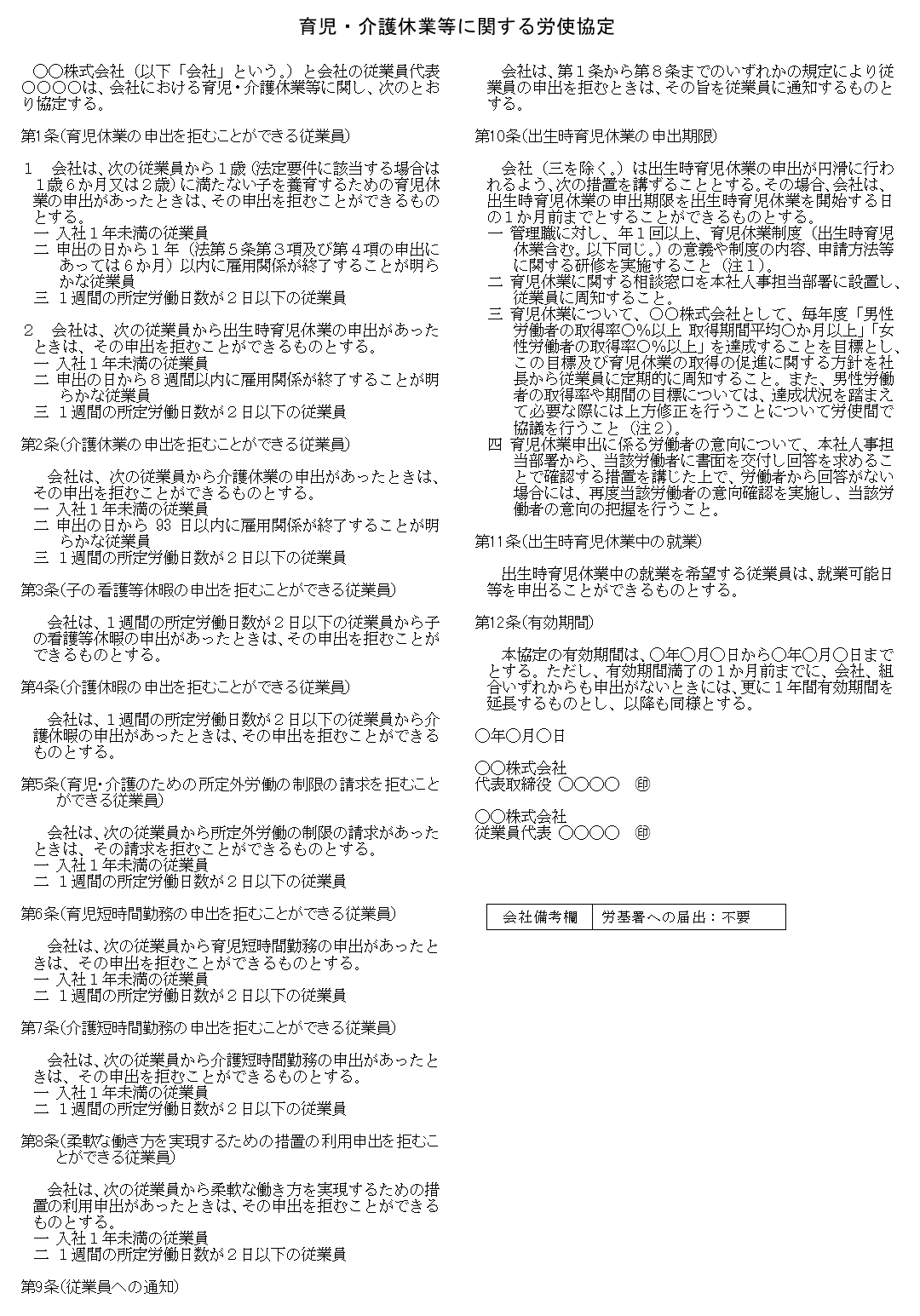

2025年版 育児介護休業の労使協定と書式

今回の法改正で、育児・介護休業に関する労使協定も改定が必要となります。

今回の改正を踏まえて改定するべき内容を具体的に協定例に落とし込んで文言を例に説明します。

子の看護等休暇の申し出を拒否できる従業員

(子の看護等休暇の申出を拒むことができる従業員)

第3条 事業所長は、次の1週間の所定労働日数が2日以下の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。一 入社6か月未満の従業員

二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

介護休暇の申し出を拒否できる従業員

(介護休暇の申出を拒むことができる従業員)

第4条 事業所長は、次の1週間の所定労働日数が2日以下の従業員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。一 入社6か月未満の従業員

二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

柔軟な働き方を実現するための措置の利用申し出を拒否できる従業員

(柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出を拒むことができる従業員)

会社は、次の従業員から柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。

一 入社1年未満の従業員

二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

2025年最新版 育児介護休業等に関する労使協定 書式

以下は厚生労働省が公表している育児介護に関する労使協定の書式について、以下の編集を行ったwordファイルになります。

- 法律に基づいて労使協定の締結により除外可能な場合を全て除外する

- 2025年10月施行分である「柔軟な働き方を実現するための措置」についても反映(4月1日の時点で反映しない場合は第8条を削除して、第9条以下の条文番号を修正してください)

- 厚労省公開のひな形のうち、以下の文言を一般的に使う文言へ変更

「事業所長」→「会社」

「労働組合」→「会社の従業員代表」

「各事業所」→「本社」

ファイルの入手はこちらから

2025年最新版 育児介護休業等に関する労使協定書(厚労省ベース編集)

2025年最新版 育児介護休業等に関する労使協定書(厚労省ベース編集)無料 Wordファイルを入手

2025年 介護休業等に関する個別周知・意向確認(改正法21条2項)

改正の概要

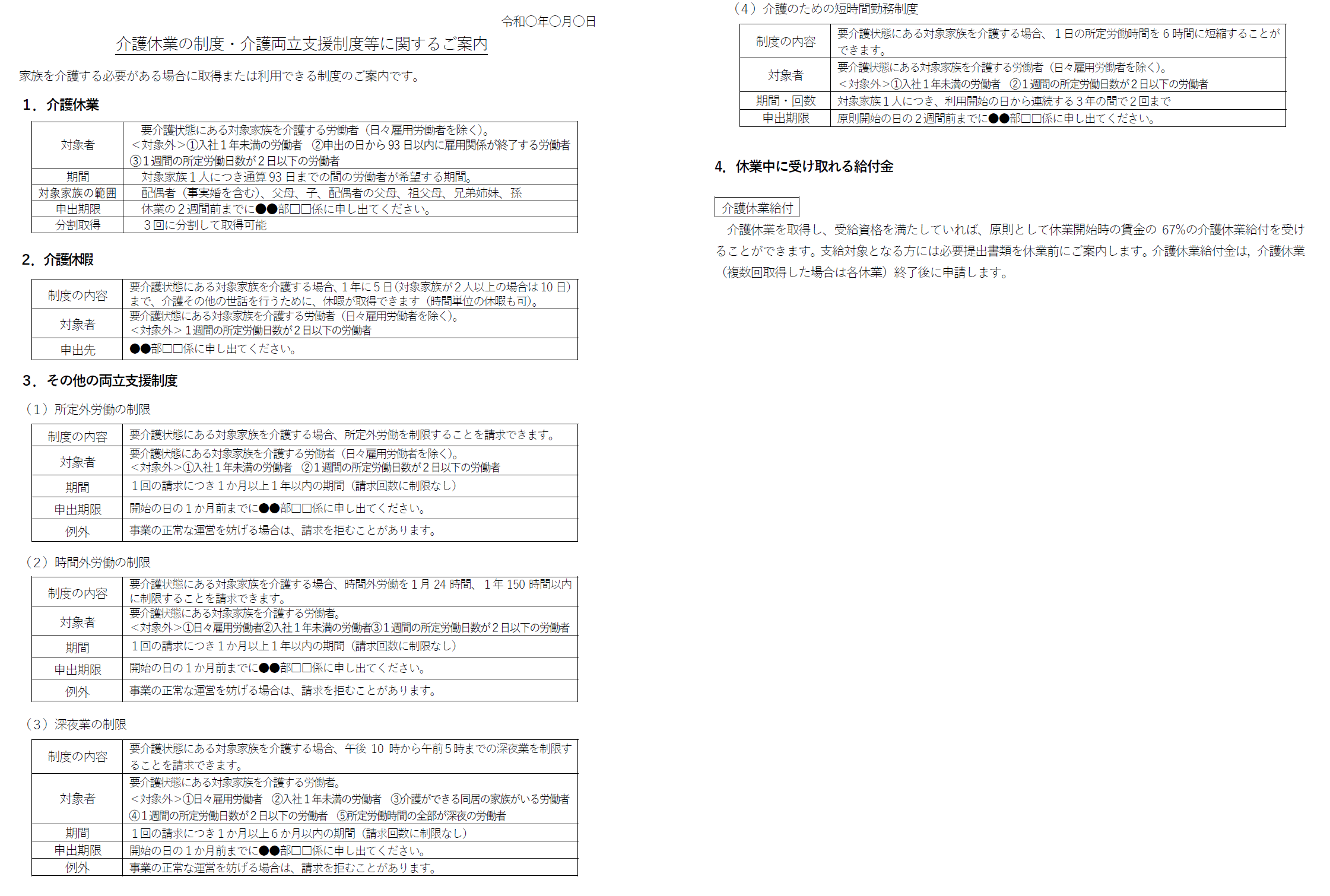

令和7年4月1日以降は,対象家族が介護を必要とする状況に至ったことを社員が申し出たときは,介護休業に関する制度および介護に関する両立支援制度等について個別に知らせる(個別周知)とともに,介護休業および介護両立支援制度等の利用について,意向を確認する(意向確認)措置が義務付けられます。

社員が妊娠・出産を申し出た際の個別周知・意向確認(法21条1項)についてはすでに法律で義務化されていますが,今回の改正により,介護にも同じ仕組みが適用されることになりました。

個別周知するタイミング

令和7年4月1日以降,社員が対象家族を介護する必要が生じた旨の申出があった場合

個別周知する事項

社員に個別周知する内容は,以下の通りとされています(改正法21条2項,改正則69条の7,69条の8)。

- 介護休業に関する制度

- 介護両立支援制度等(以下の制度または措置)

・介護休暇に関する制度

・所定外労働の制限に関する制度

・時間外労働の制限に関する制度

・深夜業の制限に関する制度

・介護のための所定労働時間の短縮等の措置 - 介護休業および介護両立支援制度等の申出先

- 介護休業給付金に関すること

個別周知・意向確認の方法

介護休業等の取得の意向確認の方法は,具体的には以下の通りです(改正則69条の3 ③,④については社員が希望した場合に限る)。

- 面談

- 書面の交付

- ファクシミリを利用しての送信

- 電子メール等の送信(社員が電子メール等の記録の出力することにより書面を作成することができるものに限る)

企業の対応

令和7年4月1日以降,社員が対象家族を介護する必要が生じた旨の申出があった場合は,

上記「個別周知する事項」を社員に個別に知らせるとともに,介護休業や介護両立支援制度等の利用についての意向確認を,上記いずれかの方法により行う必要があります。

企業としては、いずれの方法による場合であっても,周知用の文書を作成することが望ましいでしょう。

介護休業等の個別周知・意向確認書の書式・フォーマット

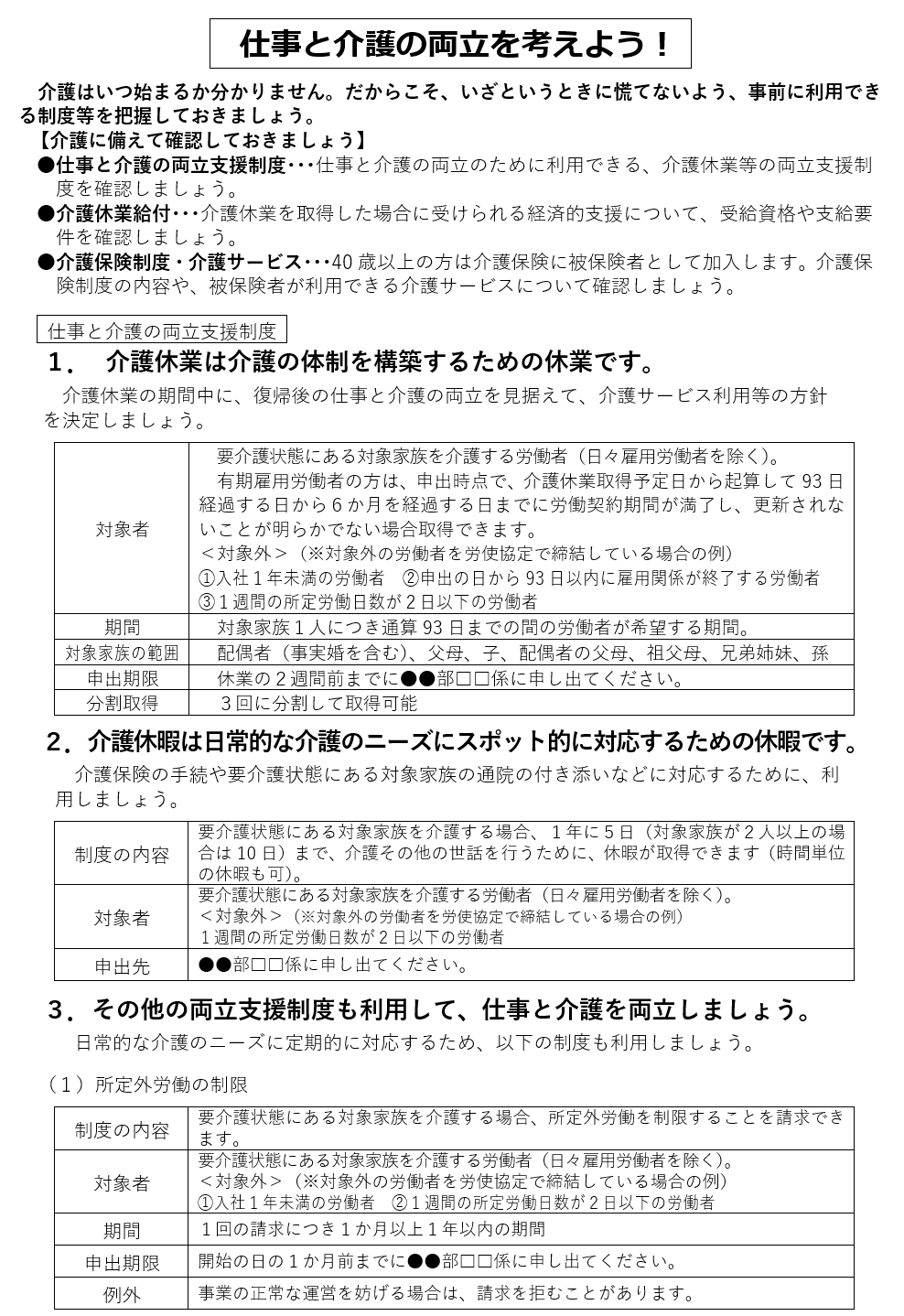

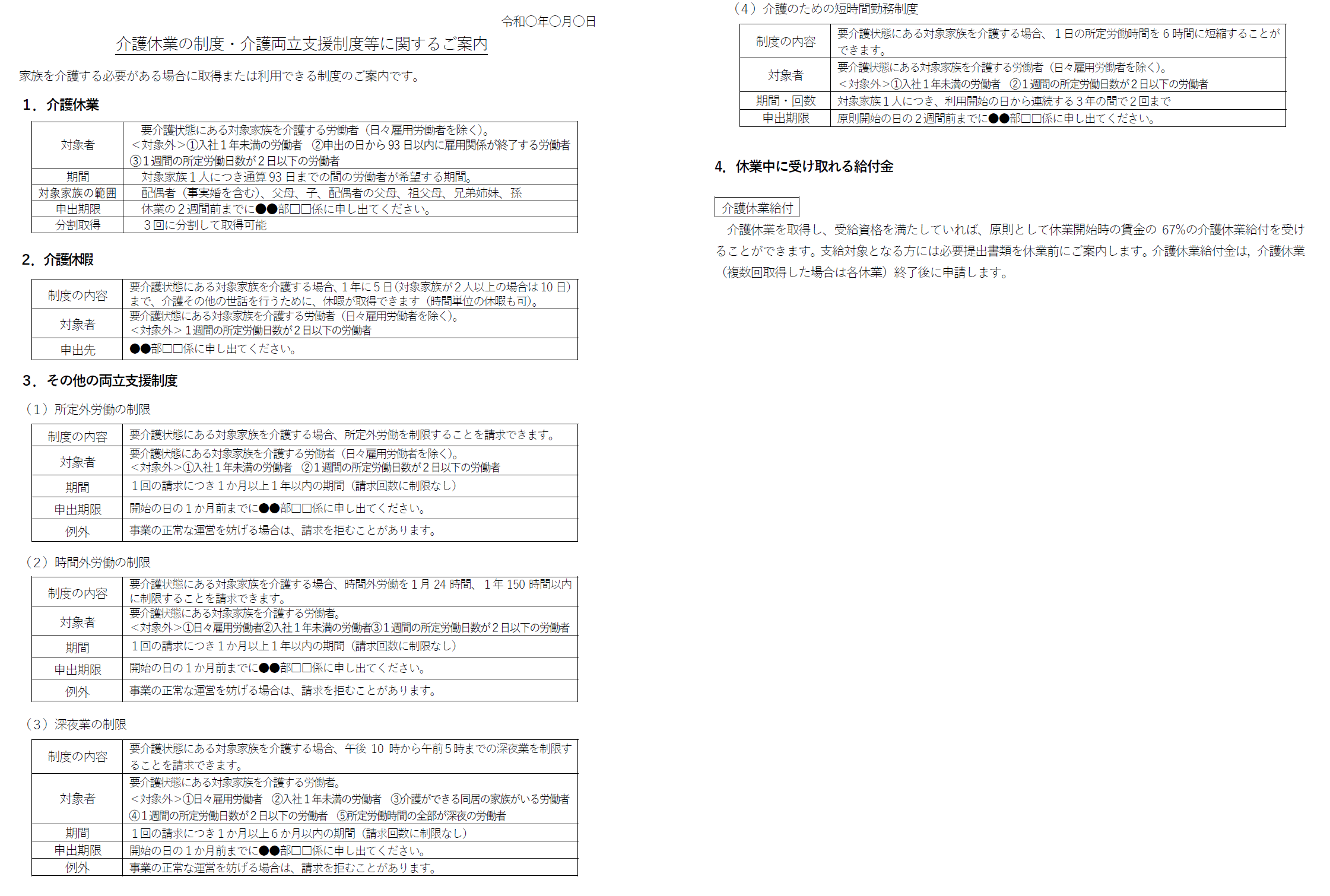

【介護休業等】個別周知・意向確認書(厚労省)

以下は、厚労省が公表しているフォーマットです。

ファイルの入手はこちらから

2025版【介護休業等】個別周知・意向確認書(厚労省)

2025版【介護休業等】個別周知・意向確認書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

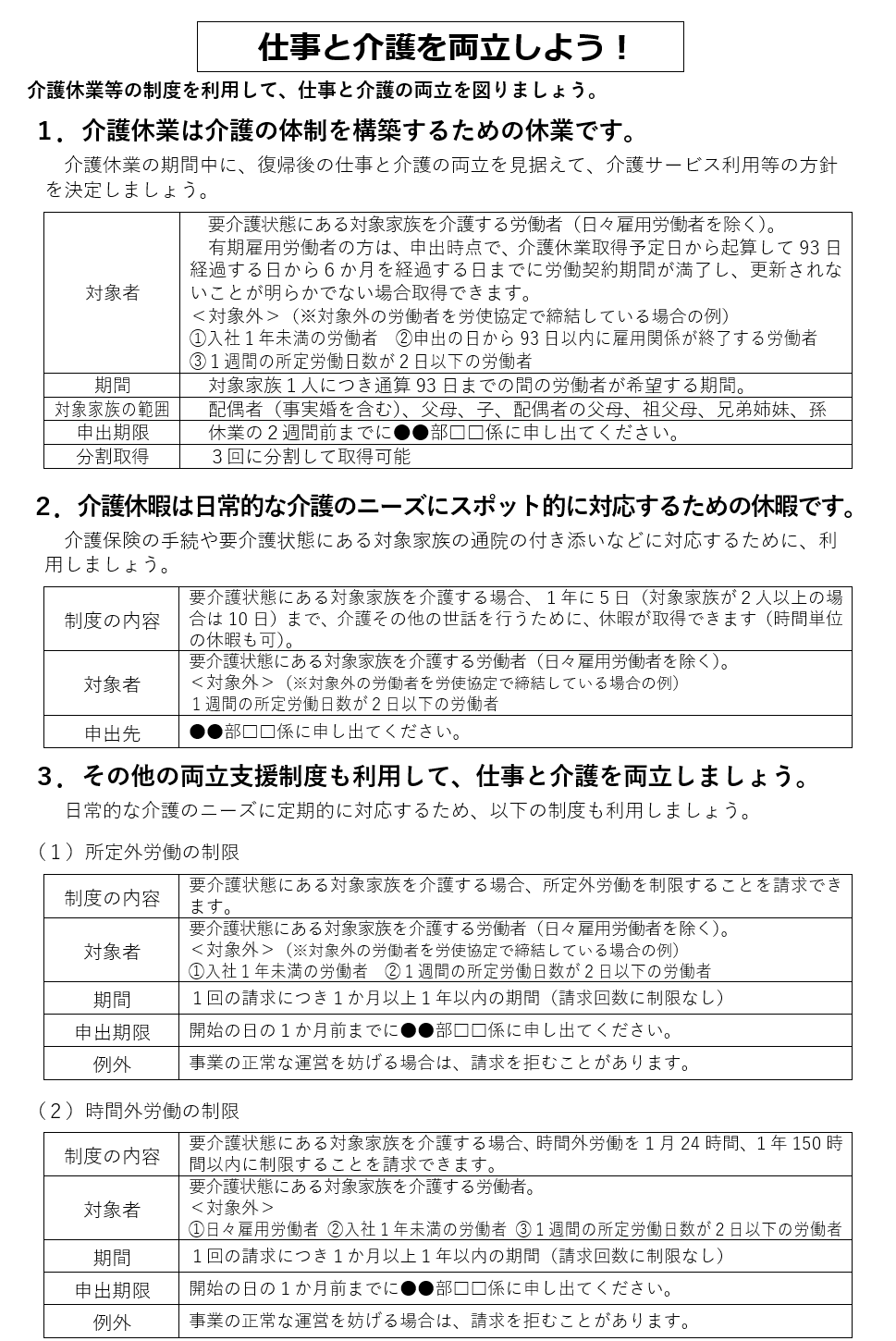

【介護休業等】個別周知・意向確認書(シンプル)

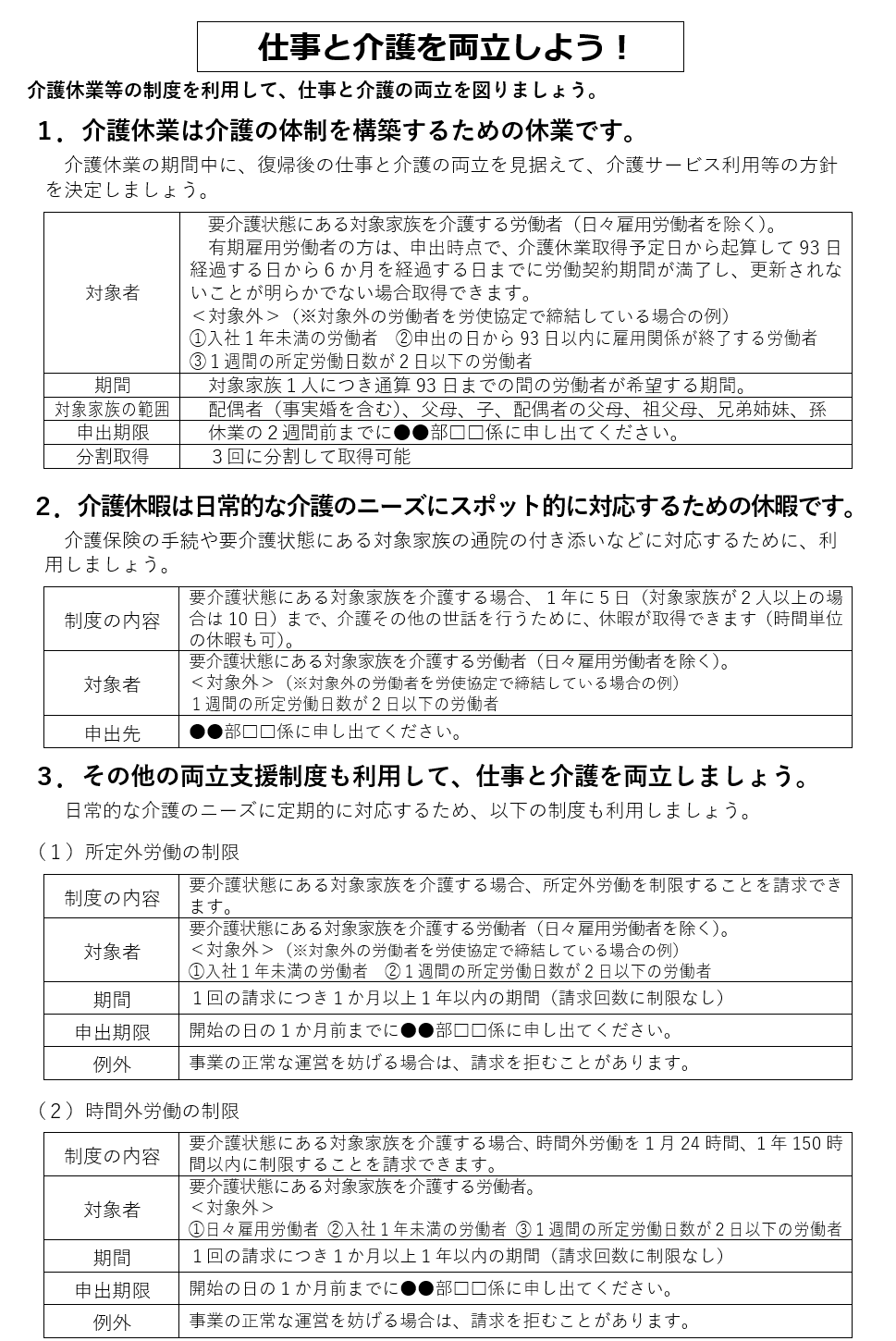

上記厚労省版は、法律等が定める周知事項を超えた内容となっており、民間企業が社員に配布する書面としてはいささか過分な内容となっていると思われます。また「仕事と介護を両立しよう!」というタイトルも民間企業が配布する文書としては若干違和感があります。

そこで、以下は、当事務所にて編集した、法律等が定める周知事項を踏まえた最低限度のシンプルな個別周知・意向確認書のフォーマットになります。この程度のシンプルな内容でも必要十分であると考えます。

ファイルの入手はこちらから

2025年版【介護休業等】個別周知・意向確認書(シンプル)

2025年版【介護休業等】個別周知・意向確認書(シンプル)無料 Wordファイルを入手

2025年 介護休業等に関する40歳到達時の情報提供(改正法21条3項)

改正の概要

上記「個別周知・意向確認」とは「別に」,社員が40歳に達した日の属する年度その他省令で定める期間の始期に達したときは,その社員に対して,介護休業に関する制度および介護に関する両立支援制度等について知らせる(情報提供する)ことが義務付けられます。

情報提供するタイミング(改正則69条の11)

情報提供を行う時期は,以下のいずれかとされています。

- 社員が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間

- 社員が40歳に達した日の翌日から起算して1年間

情報提供を行う事項(改正則69条の10)

情報提供を行う事項は、上記「対象家族が介護を必要とする状況になった場合の個別周知」の内容と同じです(改正則69条の10)。

- 介護休業に関する制度

- 介護両立支援制度等(以下の制度または措置)

・介護休暇に関する制度

・所定外労働の制限に関する制度

・時間外労働の制限に関する制度

・深夜業の制限に関する制度

・介護のための所定労働時間の短縮等の措置 - 介護休業および介護両立支援制度等の申出先

- 介護休業給付金に関すること

なお,改正指針では,介護休業および介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから,「介護保険制度」についても併せて知らせることが望ましいとされています。

方法提供の方法(改正則69条の12)

情報提供の方法は,具体的には以下の通りです(改正則69条の12)。

なお、個別周知の場合と異なり③,④について、社員が希望しない場合でも可能なので、一律に③、④の方法により譲歩提供を行うこともできます。

- 面談

- 書面の交付

- ファクシミリを利用しての送信

- 電子メール等の送信(社員が電子メール等の記録の出力することにより書面を作成することができるものに限る)

企業の対応

情報提供については,40歳のタイミングを迎える社員に一律に行う必要があります。

このため,対応にあたっては,

まず、上記①,②のいずれのタイミングで行うか決めたうえで,

毎年同じ時期に,その時点で要件に該当する対象者に情報提供を行うという運用が考えられます。

情報提供の場合,社員の希望の有無にかかわらず電子メール等による方法も認められていますので,一度に多くの対象者に情報提供する必要がある場合は,情報提供の文書を作成しておき,電子メール等で対象者に一斉に送信することなども考えられます。

なお,情報提供の内容は,個別周知・意向確認と同じですので,制度の内容等は,共通の内容とすることが可能です。

情報提供の書式・フォーマット

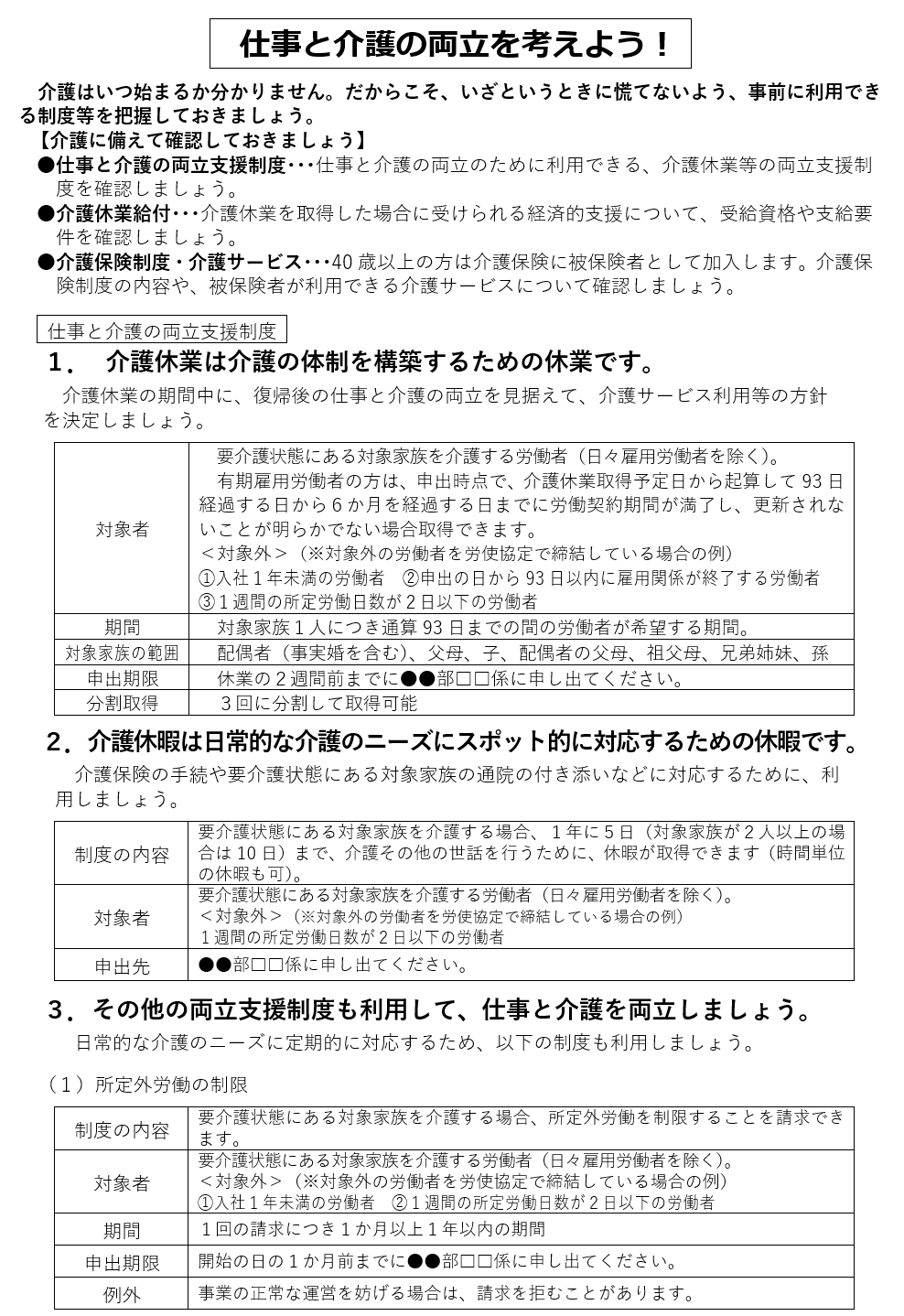

【介護休業等】情報提供書(厚労省版)

以下は、厚労省が公表しているフォーマットです。

ファイルの入手はこちらから

2025年版【介護休業等40歳】情報提供書(厚労省版)

2025年版【介護休業等40歳】情報提供書(厚労省版)無料 Wordファイルを入手

【介護休業等】情報提供書(シンプル)

上記厚労省版は、法律等が定める周知事項を超えた内容となっており、民間企業が社員に配布する書面としてはいささか過分な内容となっていると思われます。また「仕事と介護を両立を考えよう!」というタイトルも民間企業が配布する文書としては若干違和感があります。

そこで、以下は、当事務所にて編集した、法律等が定める周知事項を踏まえた最低限度のシンプルな個別周知・意向確認書のフォーマットになります。この程度のシンプルな内容でも必要十分であると考えます。

ファイルの入手はこちらから

2025年版【介護休業等】情報提供書(シンプル)

2025年版【介護休業等】情報提供書(シンプル)無料 Wordファイルを入手

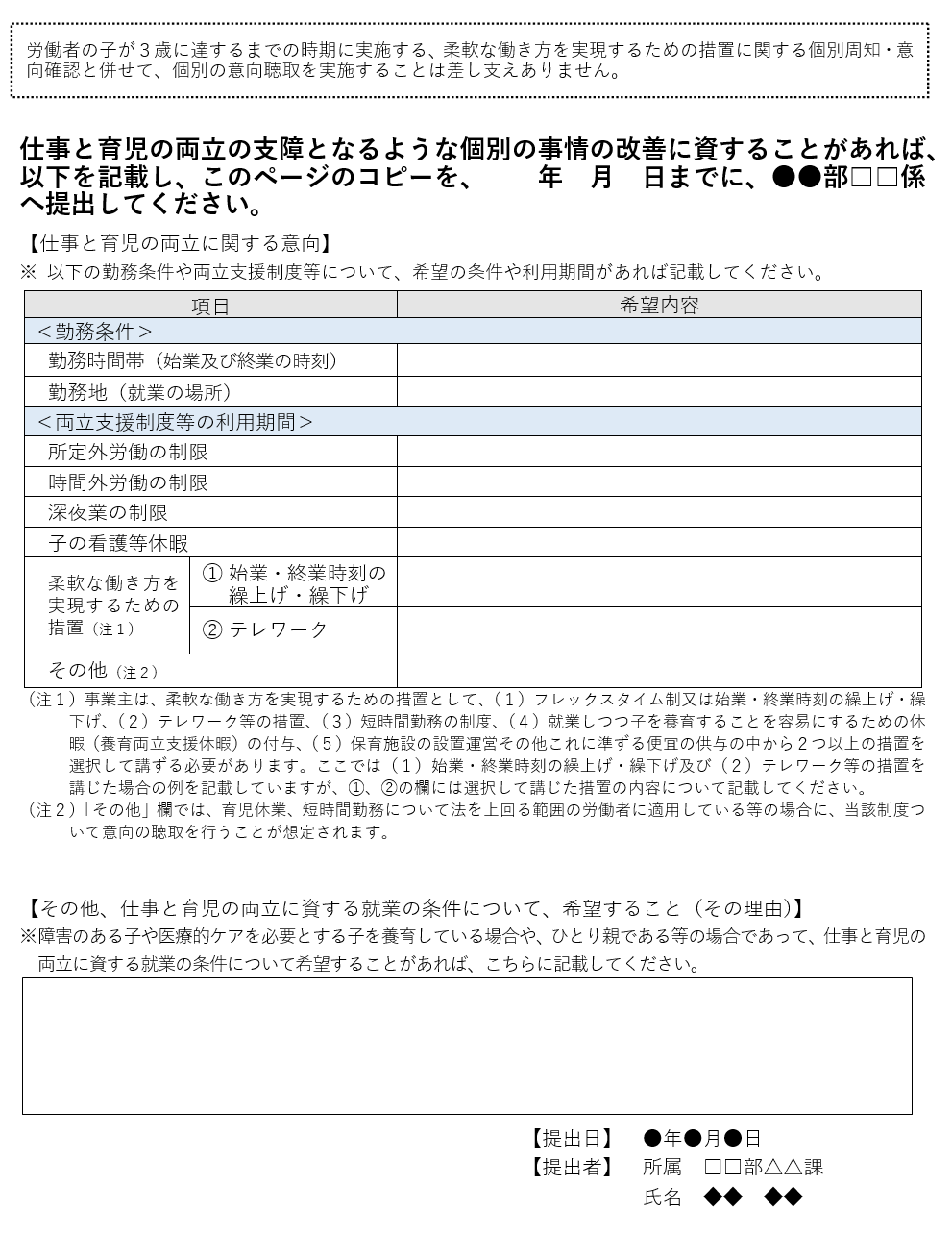

個別の周知・意向確認等の整理

今回の改正で個別の周知・意向確認や意向聴取などが増えて、ややこしくなりました。以下のとおり整理します。

| 必要となるタイミング | 個別周知 | 意向確認 | 意向聴取 | 配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 妊娠・出産時 | ○ (現行法) | ○(現行法) | ◎(2025年10月から) | ◎(2025年10月から) |

| 子が3歳に達するまで | ◎(2025年10月から) | ◎(2025年10月から) | ◎(2025年10月から) | ◎(2025年10月から) |

| 労働者が介護に直面した場合 | ◎(2025年4月から) | ◎(2025年4月から) | なし | なし |

| 労働者が40歳に到達したとき | 情報提供(2025年4月から) | なし | なし | なし |

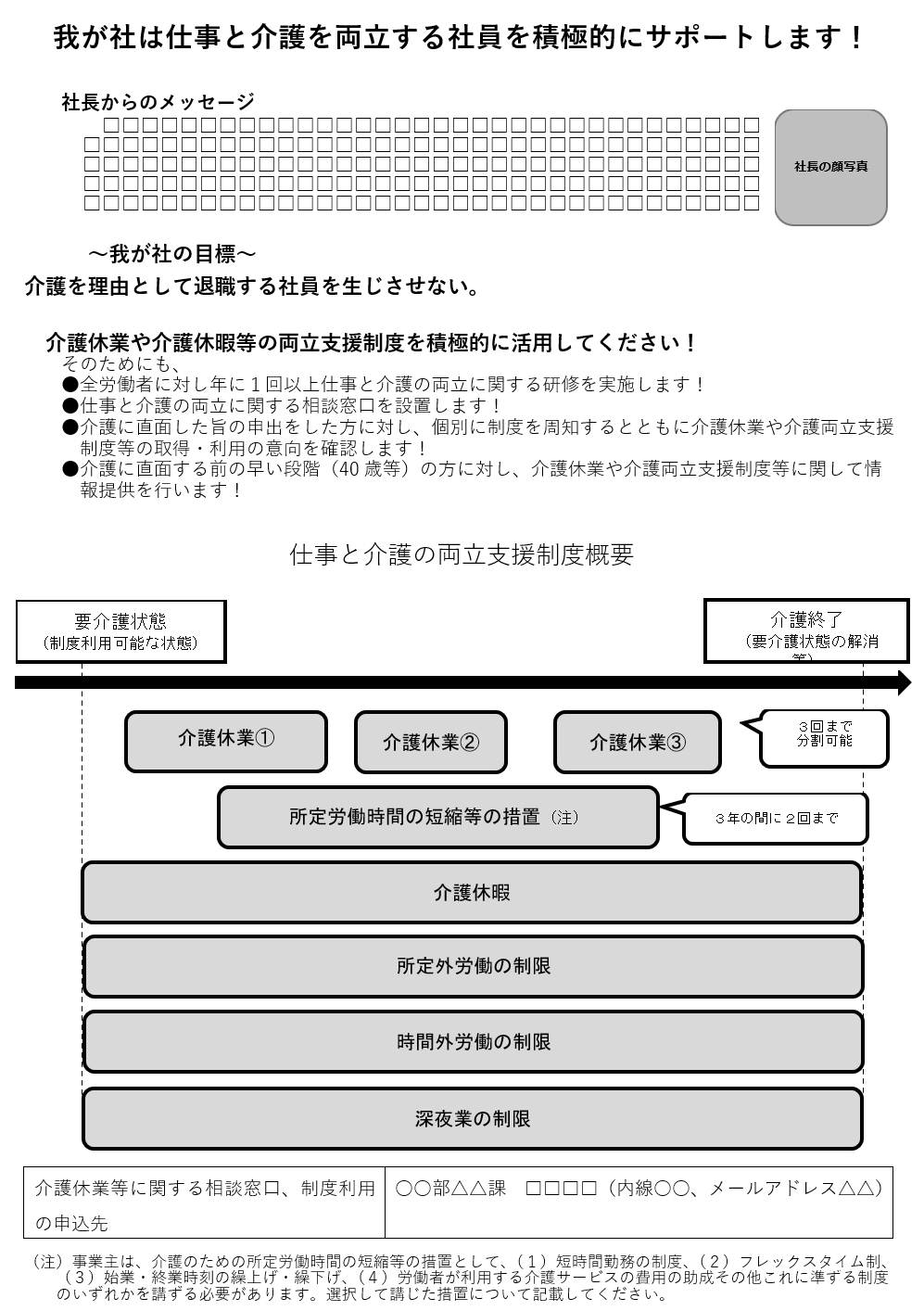

2025年 介護休業等に関する事業主の措置義務(改正法22条2項・4項、改正則71条の3、4)

改正の概要

介護休業および介護両立支援制度等を利用しやすい職場環境を整備し,制度利用の申出が円滑に行われるようにするため,介護休業および介護両立支援制度等について,以下の措置のいずれかを講じることが事業主に義務付けられます。

- 介護休業および介護両立支援制度等にかかる研修の実施

- 介護休業および介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)

- 介護休業の取得および介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集および当該事例の提供

- 介護休業に関する制度および介護両立支援制度等ならびに介護休業の取得および介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知

なお,上記のいずれか1つの措置を実施すれば法律上は問題ありません。

雇用環境整備の措置について,改正指針では,「可能な限り複数の措置を行うことが望ましい」とされていますが、1つの措置だけ行えば足ります。

企業の対応

令和7年4月1日以降は、上記①~④のうち、少なくとも1つ以上の措置を実施する必要がありますので,いずれの制度を講じるか決定し,各制度に応じた準備が必要です。

すでに育児休業に関しては同様に雇用環境整備が義務付けられていますので,例えば,育児休業等に関する相談窓口を設置している場合は,介護休業および介護両立支援制度等についても相談できるように体制を整えることも一案です(上記②の相談窓口の設置)。

また、④の「方針の周知」については、厚労省が公表している以下のフォーマットを参考にしてください。

ファイルの入手はこちらから

【介護休業等】取得・利用促進方針周知書(厚労省)

【介護休業等】取得・利用促進方針周知書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

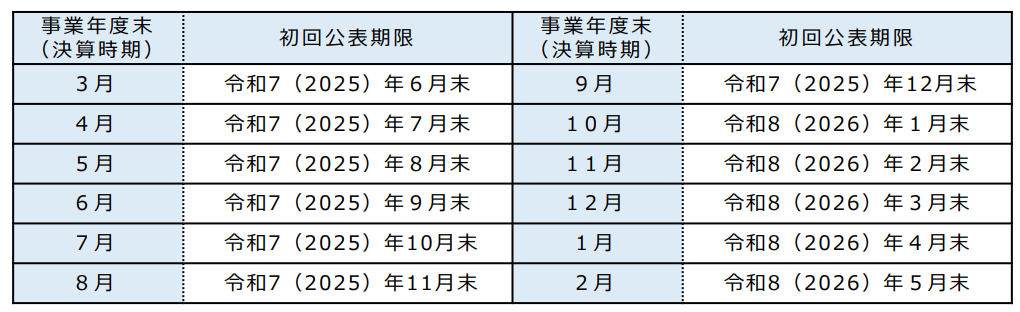

2025年 育児休業の取得状況の公表(改正法22条の2、改正則71条の6)

法改正の概要

現行法では1000人超の企業に対し,毎年少なくとも1回,男性労働者の育児休業等の取得割合等を公表することを義務付けています。

これが,令和7年4月1日以降,育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の規模が,常時雇用する労働者数「1000人超」から「300人超」に改正されます。

※ 人数は「常時雇用する労働者」とされています。「常時雇用する労働者」とは、雇用形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を意味します(無期雇用者、過去1年以上引き続き雇用されている者、雇入の時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)。

これにより,労働者数が301人以上1000人以下の企業は,令和7年4月1日以降,公表する日の属する事業年度の直前の事業年度における①または②のいずれかの割合を自社のホームページや厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」において公表する必要があります。

- 男性労働者の育児休業等の取得割合

育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数 - 男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得割合

(育児休業等をした男性労働者の数+小校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数)÷配偶者が出産した男性労働者の数

企業の対応

本改正は,経過措置として「施行日以後に開始する事業年度」から適用されます。

例えば,事業年度が4月~3月の場合,令和7年4月から開始する事業年度より適用され,10月~9月の場合は,令和7年10月から開始する事業年度より適用されることになります。

また,公表の時期については,「公表前事業年度終了後,おおむね3か月以内に公表する」こととされています(厚生労働省のリーフレット「2025年4月から,男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員300人超1000人以下の企業にも義務化されます」参照)。

そのため,事業年度が4月~3月の会社の場合は,初回の公表は令和7年6月末まで,10月~9月の会社の場合は令和7年12月末までをめどに公表することになります。

各社の事業年度によって公表時期が異なりますので,自社の公表の期限に合わせてデータの準備,必要な計算等をしておくことが必要です。

2025年最新 育児休業関連の社内書式

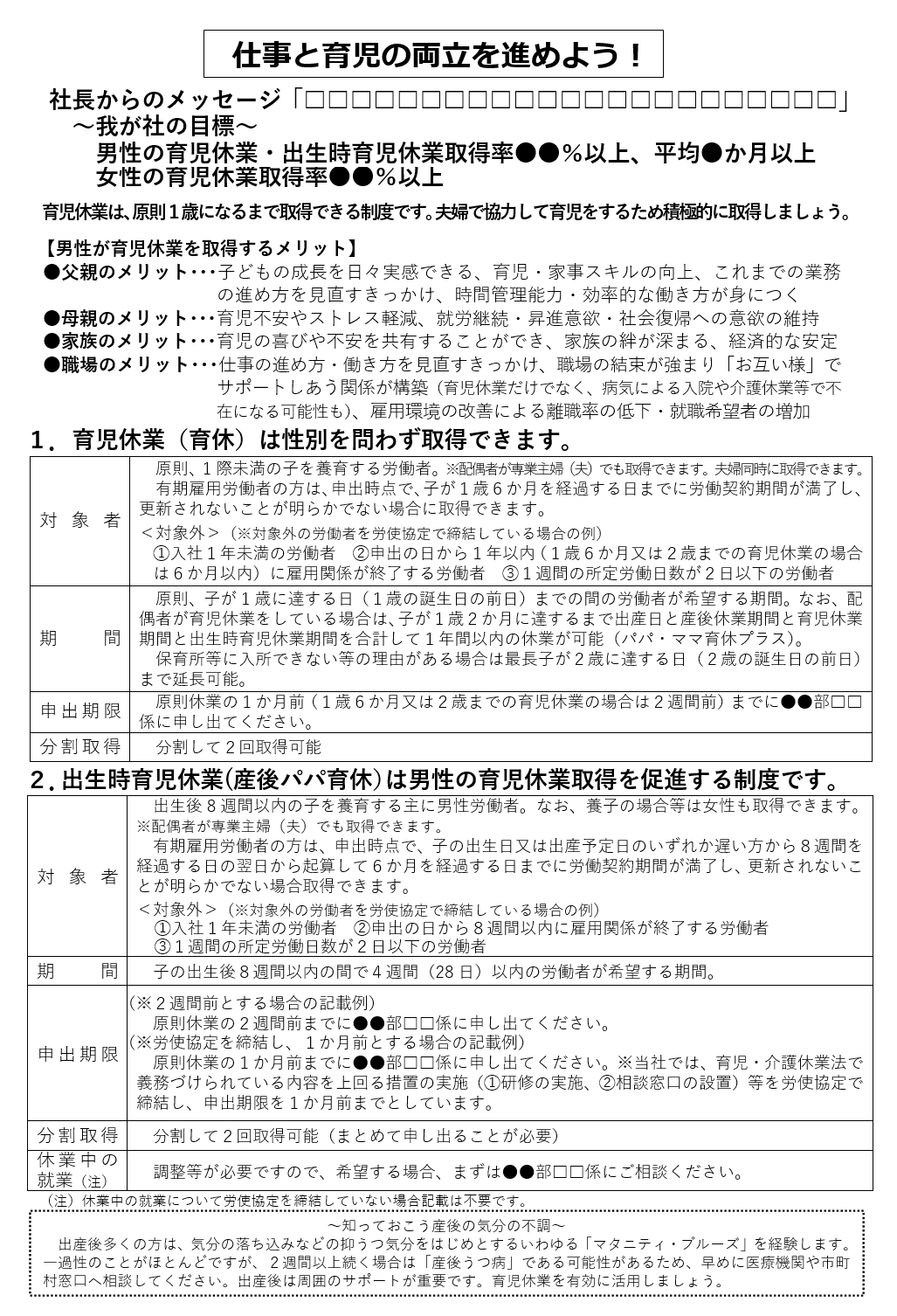

【妊娠・出産等申出時】個別周知・意向確認書

厚労省版

ファイルの入手はこちらから

【妊娠・出産等申出時】個別周知・意向確認書(厚労省)

【妊娠・出産等申出時】個別周知・意向確認書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

【妊娠・出産等申出時】個別の意向聴取書(仕事と育児の両立)

厚労省版

ファイルの入手はこちらから

【妊娠・出産等申出時】個別の意向聴取書(仕事と育児の両立)(厚労省)

【妊娠・出産等申出時】個別の意向聴取書(仕事と育児の両立)(厚労省)無料 Wordファイルを入手

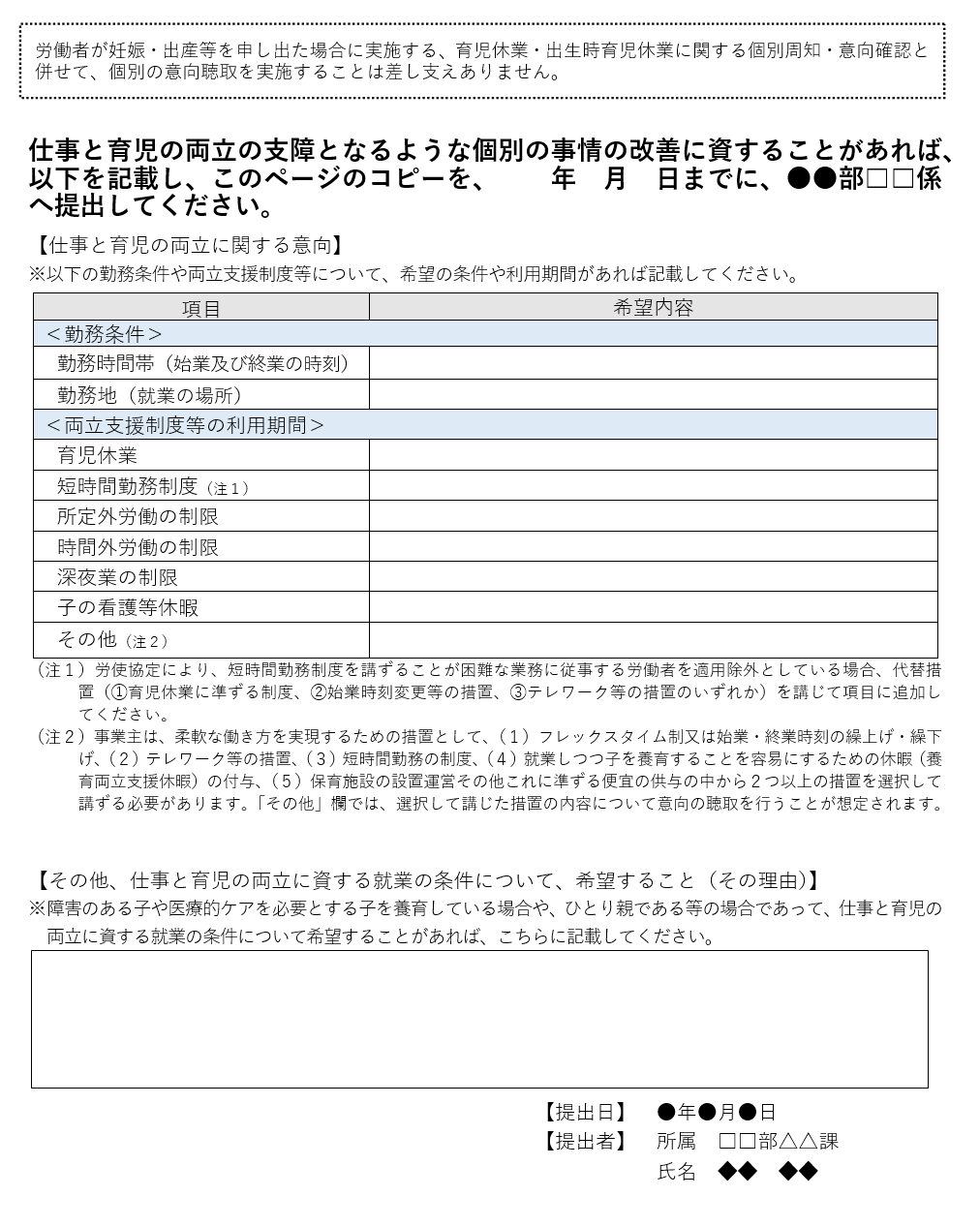

【子が3歳になる前】個別周知・意向確認書

厚労省版

ファイルの入手はこちらから

【子が3歳になる前】個別周知・意向確認書(厚労省)

【子が3歳になる前】個別周知・意向確認書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

【子が3歳になる前】個別の意向聴取書

厚労省版

ファイルの入手はこちらから

【子が3歳になる前】個別の意向聴取書(厚労省)

【子が3歳になる前】個別の意向聴取書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

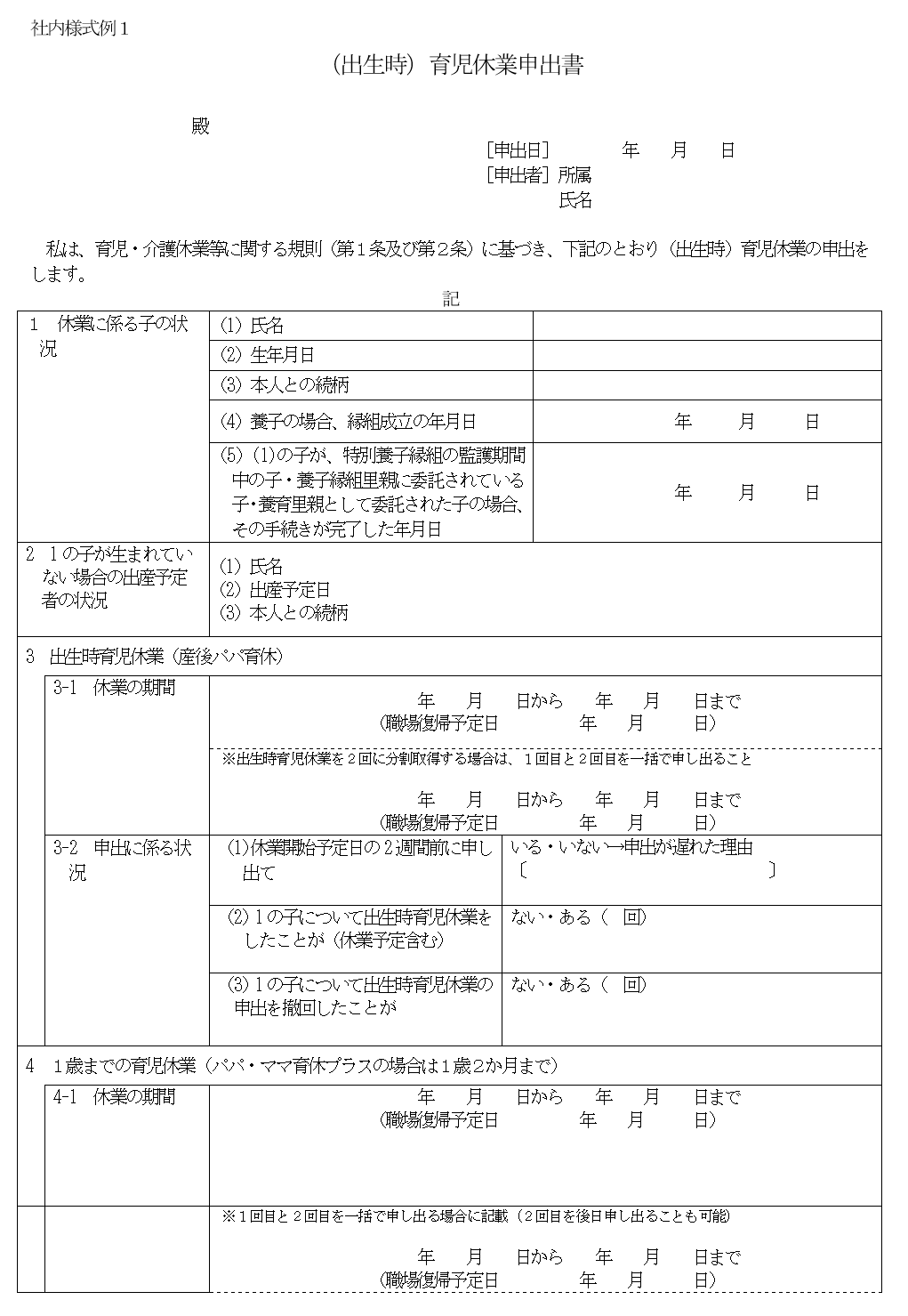

2025年版 育児休業申出書(厚労省)

厚労省版

ファイルの入手はこちらから

2025年版(出生時)育児休業申出書(厚労省)

2025年版(出生時)育児休業申出書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

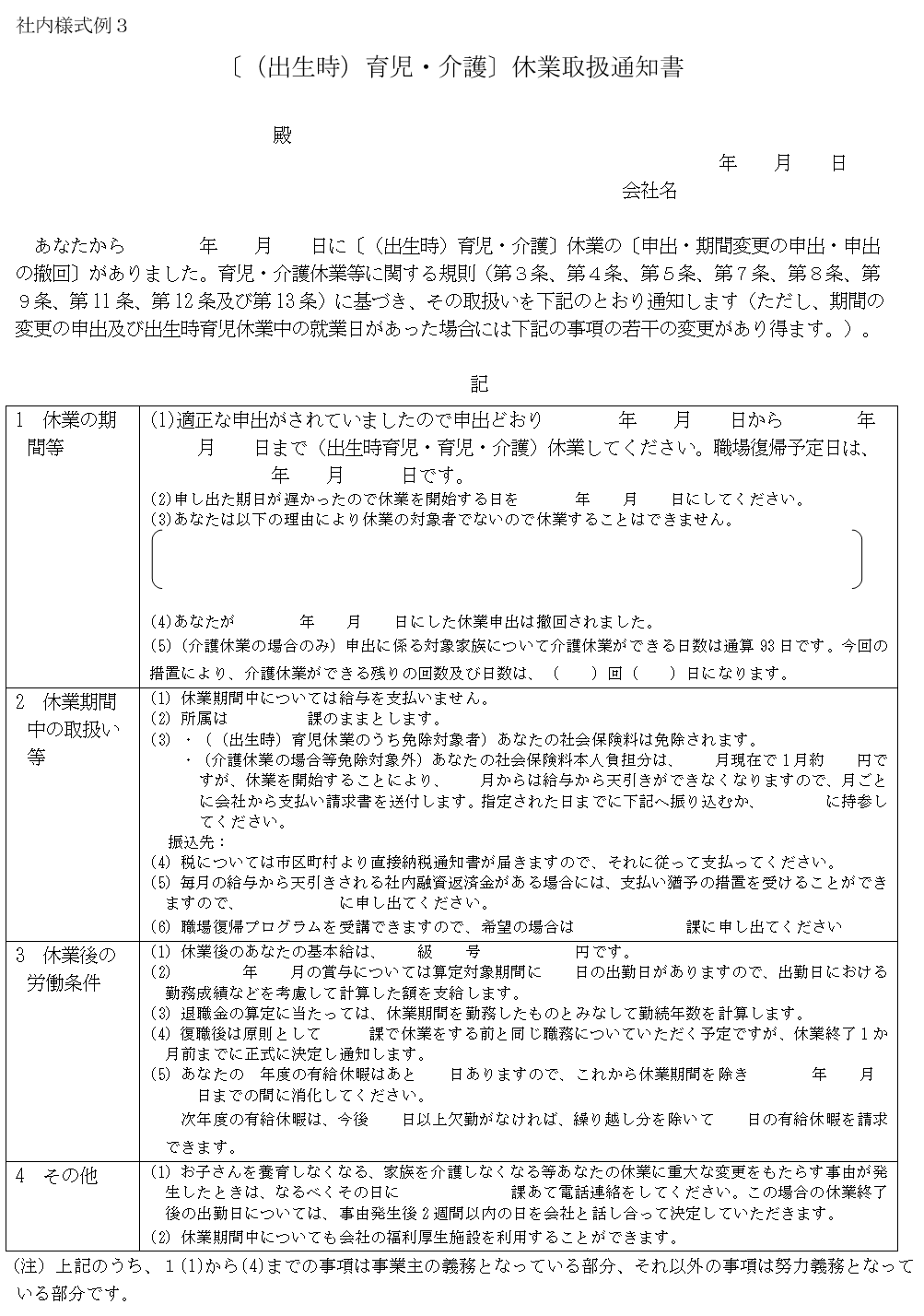

2025年版〔育児・介護〕休業取扱通知書(厚労相)

ファイルの入手はこちらから

2025年版〔育児・介護〕休業取扱通知書(厚労省)

2025年版〔育児・介護〕休業取扱通知書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

2025年最新 介護休業関連の社内書式

【介護休業等】 介護直面時 個別周知・意向確認書

厚労省版

以下は、厚労省が公表しているフォーマットです。

ファイルの入手はこちらから

2025版【介護休業等】個別周知・意向確認書(厚労省)

2025版【介護休業等】個別周知・意向確認書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

【介護休業等】個別周知・意向確認書(シンプル)版

上記厚労省版は、法律等が定める周知事項を超えた内容となっており、民間企業が社員に配布する書面としてはいささか過分な内容となっていると思われます。また「仕事と介護を両立しよう!」というタイトルも民間企業が配布する文書としては若干違和感があります。

そこで、以下は、当事務所にて編集した、法律等が定める周知事項を踏まえた最低限度のシンプルな個別周知・意向確認書のフォーマットになります。この程度のシンプルな内容でも必要十分であると考えます。

ファイルの入手はこちらから

2025年版【介護休業等】個別周知・意向確認書(シンプル)

2025年版【介護休業等】個別周知・意向確認書(シンプル)無料 Wordファイルを入手

【介護休業等】40歳到達時 情報提供書

厚労省版

以下は、厚労省が公表しているフォーマットです。

ファイルの入手はこちらから

2025年版【介護休業等40歳】情報提供書(厚労省版)

2025年版【介護休業等40歳】情報提供書(厚労省版)無料 Wordファイルを入手

【介護休業等】情報提供書(シンプル)

上記厚労省版は、法律等が定める周知事項を超えた内容となっており、民間企業が社員に配布する書面としてはいささか過分な内容となっていると思われます。また「仕事と介護を両立を考えよう!」というタイトルも民間企業が配布する文書としては若干違和感があります。

そこで、以下は、当事務所にて編集した、法律等が定める周知事項を踏まえた最低限度のシンプルな個別周知・意向確認書のフォーマットになります。この程度のシンプルな内容でも必要十分であると考えます。

ファイルの入手はこちらから

2025年版【介護休業等】情報提供書(シンプル)

2025年版【介護休業等】情報提供書(シンプル)無料 Wordファイルを入手

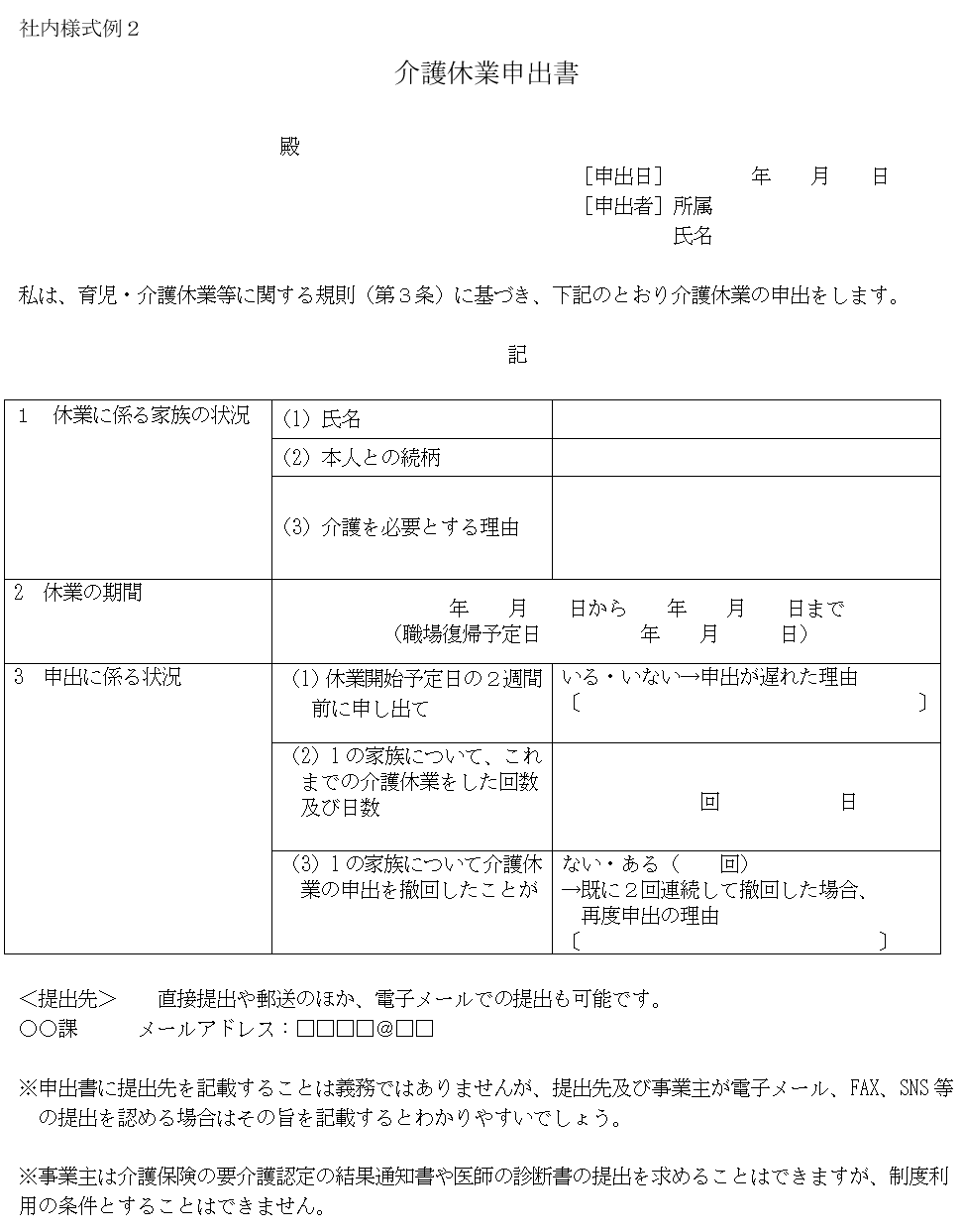

2025年版 介護休業申出書

ファイルの入手はこちらから

2025年版 介護休業申出書(厚労相)

2025年版 介護休業申出書(厚労相)無料 Wordファイルを入手

介護休業等の方針周知文書

厚労相版

ファイルの入手はこちらから

【介護休業等】取得・利用促進方針周知書(厚労省)

【介護休業等】取得・利用促進方針周知書(厚労省)無料 Wordファイルを入手

まとめ

以上、お分かり頂けましたでしょうか?

2025年4月からの改正点を踏まえ、

- 就業規則(育児介護休業規程)の改定

- 労使協定の改定

- 個別周知等のための社内文書の整備

- 育児休業等の公表準備

については、至急ご対応が必要です。ご確認のほど,よろしくお願い申し上げます。